他們八人經歷,

個個飽經滄桑,幾度沉浮,

但不羈歸不羈,狂放歸狂放,

玩世也好不恭也好,

他們各自都活出了真實的自己

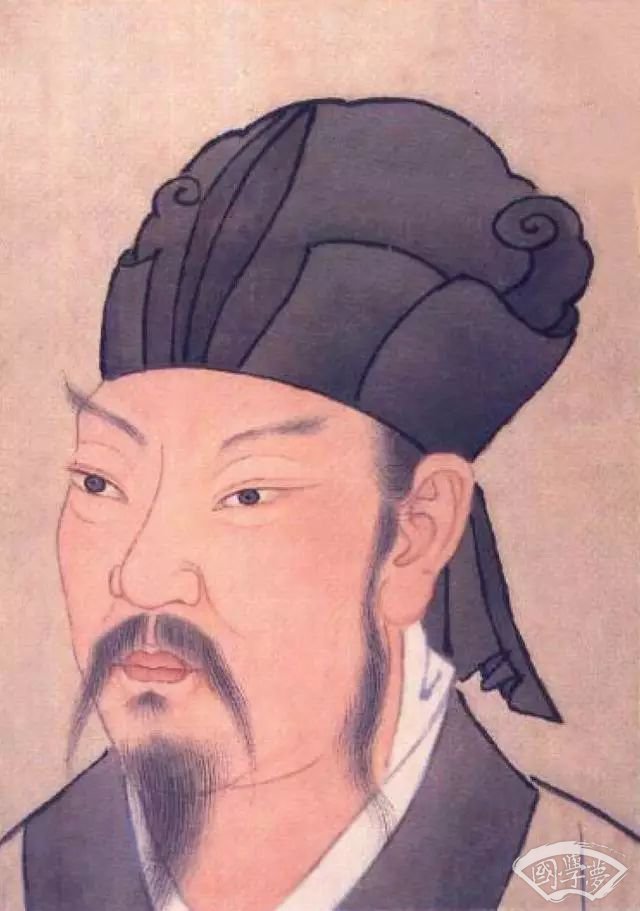

1、韓愈:讀書,寫字,是為了保持節操

韓愈(768—826),字退之,唐代文學家、哲學家、思想家,河陽(今河南省焦作孟州市)人,祖籍河北昌黎,世稱韓昌黎。他與柳宗元同為唐代古文運動的倡導者,主張學習先秦兩漢的散文語言,破駢為散,擴大文言文的表達功能。

古之君子,其責己也重以周,其待人也輕以約。

重以周,故不怠;輕以約,故人樂為善。

——《原毀》

一個真正的君子,他必定嚴于律己寬以待人,要求自己嚴格而全面,對待他人寬容而簡約。對自己嚴格全面,就不會發生懈怠。對別人寬容簡約,別人都樂意做好事善事。

業精于勤荒于嬉,行成于思毀于隨。

——《進學解》

學業由于勤奮而專精,由于玩樂而荒廢;

德行由于獨立思考而有所成就,由于因循隨俗而敗壞。

記事者必提其要,纂言者必鉤其玄。

——《進學解》

讀一部書,要善于把握各部分的內在邏輯,從而提出綱要,鉤出精義。

是故弟子不必不如師,師不必賢于弟子。聞道有先后,術業有專攻,如是而已。

——韓愈《師說》

因此學生不一定不如老師,老師不一定比學生賢能,聽到的道理有早有晚,學問技藝各有專長,如此罷了。

士窮乃見節義。

——《柳子厚墓志銘》

讀書人在困境中才能看出節操來。

大丈夫成家容易,仕君子立志不難。

退一步自然瀟灑,讓三分何等清閑。

忍幾句無憂自在,耐一時快樂神仙。

吃菜根淡中有味,守王法夢中無驚。

有人問我塵世事,搖首擺頭說不知。

寧可采深山之茶,莫去飲花街之酒。

須就近有道之士,早謝退無情之友。

貧莫愁兮富莫夸,哪見貧長富久家。

——韓愈治家格言

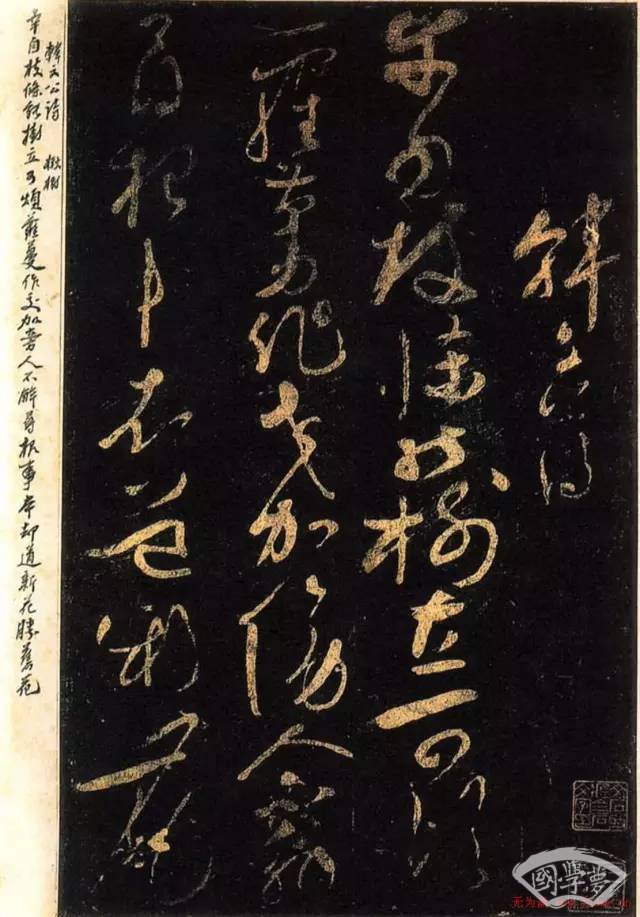

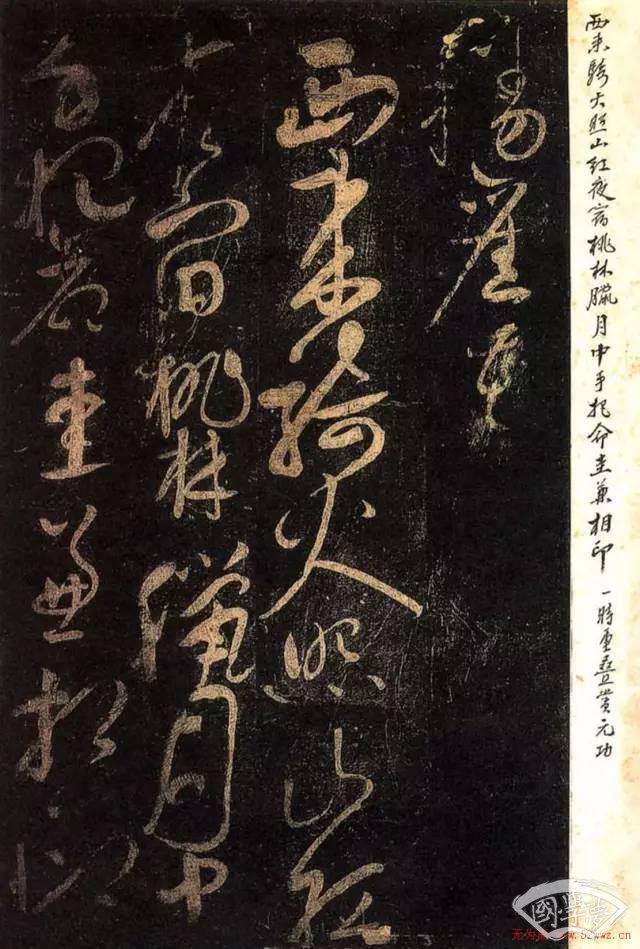

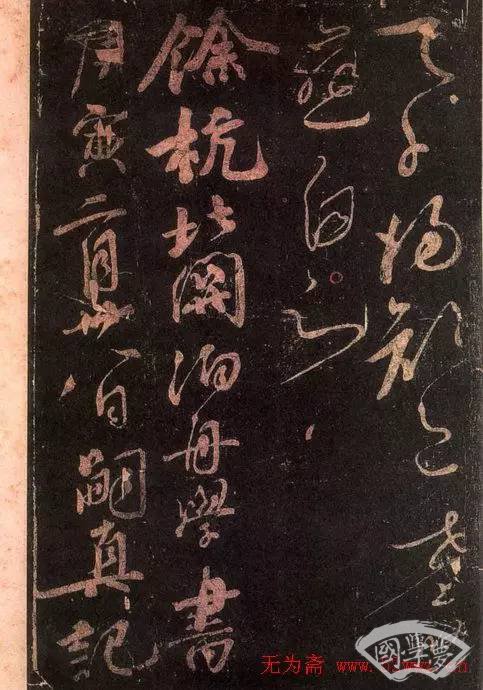

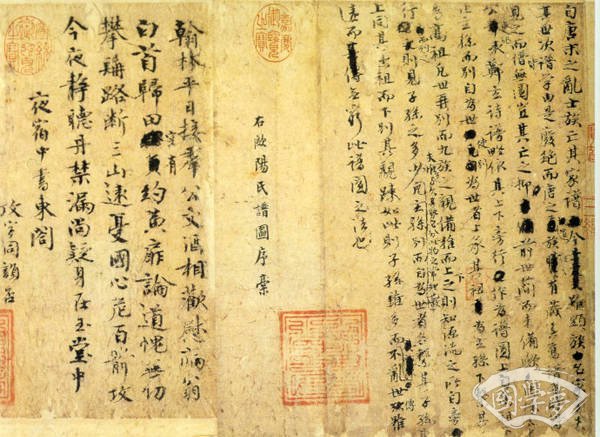

作為唐宋八大家之首的韓愈,我們能看到他作的很多散文,從碑帖中能看見他的書法:

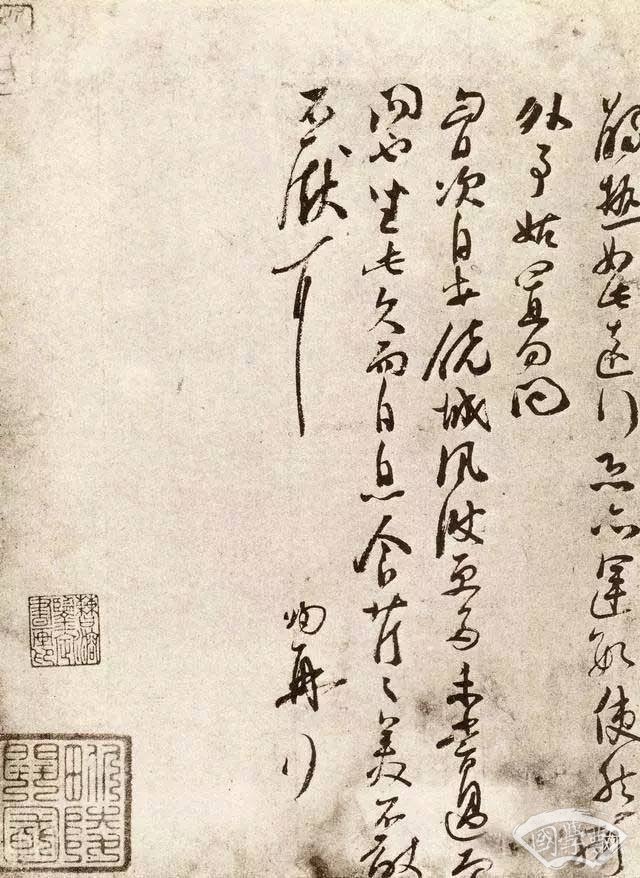

▲ 韓愈 《揪樹帖》

▲ 韓愈《盆池詩帖》

▲ 韓愈《桃林詩帖》

▲ 韓愈《余杭北關鬴》

2、柳宗元:通達世務,剛正不阿

柳宗元與韓愈共同倡導唐代古文運動,并稱韓柳。一生留詩文作品達600余篇,其文的成就大于詩。駢文有近百篇,散文論說性強,筆鋒犀利,諷刺辛辣。游記寫景狀物,多所寄托,有《河東先生集》,代表作有《溪居》、《江雪》、《漁翁》。

美不自美,因人而彰。

——《馬退山茅亭記》

美是在人對事物的領悟之上得以體現,是因人而異的,沒有人的領悟,也就無所謂美。

文以行為本,在先誠其中。

——《報袁君陳秀才避師名書》

文士以德行為修養成根本,而在德行中真誠擺在首位。

凡人之言,皆曰盈虛倚狀,去來之不可常。

——《賀進士王參元失火書》

凡人們的話都是這樣說的:盛衰禍福都是互相依存、來去不定的。

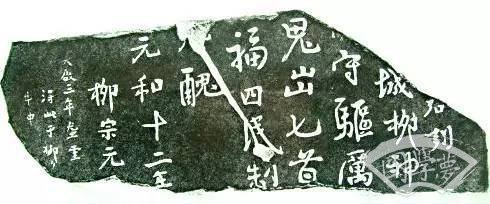

▲ 柳宗元《龍城石刻》

一直以來學界對柳宗元的研究大多側重在文學和思想體系方面,對于其書法的研究幾乎空缺。柳宗元在文學上的成就遮蔽了其書法上的貢獻。僅存的《龍城石刻》又一直存在爭議。不能看到全貌實屬一大遺憾!

3、蘇軾:用一生把別人的茍且活成瀟灑

蘇軾(1037—1101),字子瞻,又字和仲,號東坡居士,世稱蘇東坡、蘇仙。漢族,北宋眉州眉山(今屬四川省眉山市)人,祖籍河北欒城,北宋著名文學家、書法家、畫家。

古之所謂豪杰之士者,必有過人之節。人情有所不能忍者,匹夫見辱,拔劍而起,挺身而斗,此不足為勇也。天下有大勇者,卒然臨之而不驚,無故加之而不怒,此其所挾持者甚大,而其志甚遠也。

——《留侯論》

古時候被人稱作豪杰的志士,一定具有勝人的節操,(有)一般人的常情所無法忍受的度量。有勇無謀的人被侮辱,一定會拔起劍,挺身上前搏斗,這不足以被稱為勇士。天下真正具有豪杰氣概的人,遇到突發的情形毫不驚慌,當無故受到別人侮辱時,也不憤怒。這是因為他們胸懷極大的抱負,志向非常高遠。

勇也有很多種,就這就是做人的境界,真正能做到心如止水,泰山崩于前而色不變的能有幾人呢?

古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有堅忍不拔之志。

——蘇軾《晁錯論》

自古以來能夠成就偉大功績的人,不僅僅要有超凡出眾的才能,還一定要有敢于面對問題、解決問題的勇氣和堅忍不拔的意志。

人不可以茍富貴,亦不可以徒貧賤。

——蘇軾《上梅直講書》

人不能通過不正當的手段取得富貴,也不能白白地安于貧賤的處境。

寄蜉蝣于天地,渺滄海之一粟。

像蜉蝣一樣將短暫的生命寄托于天地之間,渺小得就像大海里的一粒米粟。

有所取必有所舍,有所禁必有所寬。

——宋·蘇軾《策別第十》

要有所獲取,就一定要有所舍棄;要有所禁止,就一定要有所寬容。

得人之道,在于知人;知人之法,在于責實。

——宋·蘇軾《議學校貢舉狀》

得到有才能的人的方法,在于了解人,了解人的方法,在于責求事實。這幾句用于說明得人在于知人,知人在于考核事實。

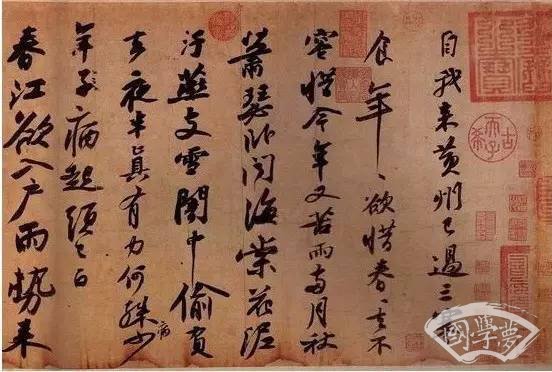

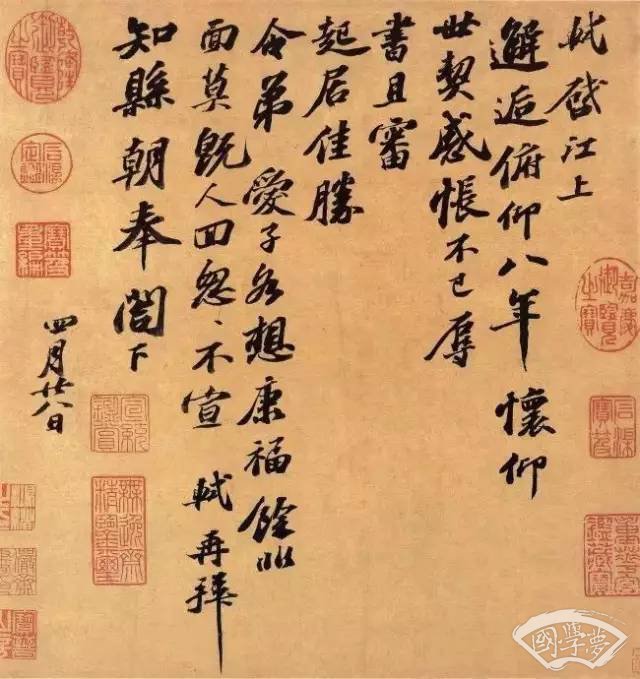

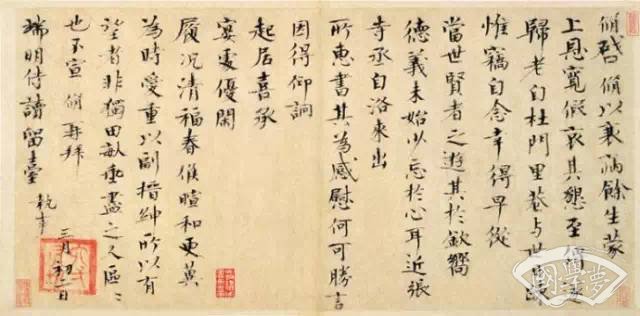

▲ 蘇軾《寒食帖》局部

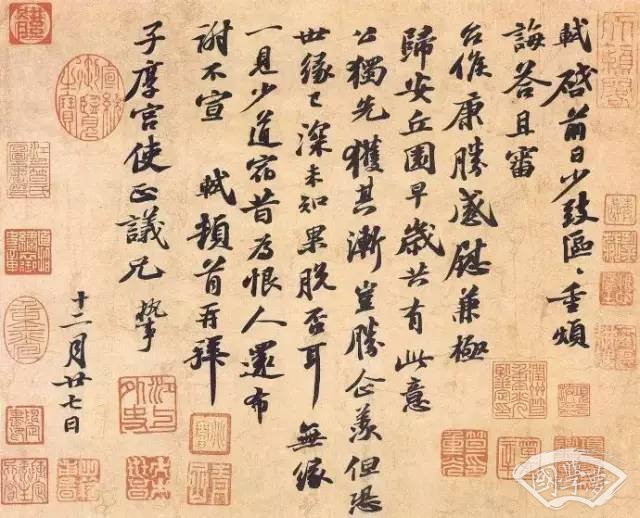

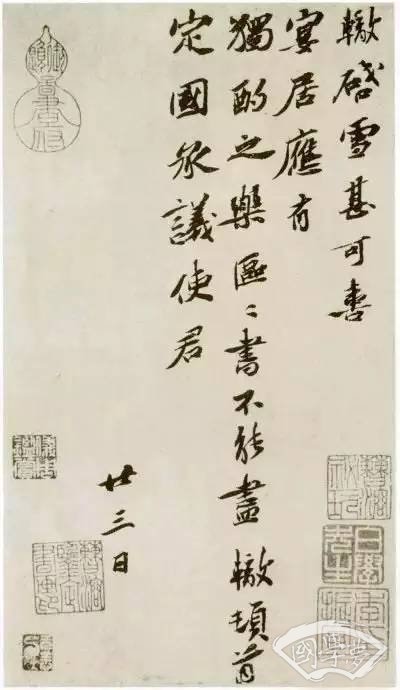

▲ 蘇軾《歸安丘園帖》,行書,臺北故宮博物院藏

世人說:"門下三父子,都是大文豪。"但在父子三人中,蘇軾的成就是最高的,勝過蘇洵和蘇轍。"一門父子三詞客,千古文章四大家。

▲ 蘇軾《邂逅帖》,臺北故宮博物院藏。

蘇軾,可算是整個宋朝寫字最厲害的一個人,可是,他的字沒有王羲之的隨意,顏真卿的工整,張旭的灑脫。乍一看,他寫的字怎這么"丑"呢?蘇軾就說了,我這個字很特殊啊,顏真卿那個叫顏體,柳公權的叫柳體,我這個字呢,叫石壓蛤蟆體!

蘇軾是善于調侃嘲弄自己的,人人都在炫耀自己書法俊美的時候,他確說自己的書法是"石壓蛤蟆體",是被石頭壓死的癩蛤蟆的風格。其實,這正是他人生的真實寫照,精彩正在于此。

▲ 蘇軾《致季常尺牘》 臺北故宮博物院藏。

▲ 渡海帖局部

4、蘇洵:為將之道,當先治心

蘇洵(1009—1066)北宋散文家。與其子蘇軾、蘇轍合稱"三蘇",均被列入"唐宋八大家"。字明允,號老泉。眉州眉山(今屬四川)人。應試不舉,經韓琦薦任秘書省校書郎、文安縣主簿。長于散文,尤擅政論,議論明暢,筆勢雄健。有《嘉佑集》。工于書法,氣韻有余。

思焉而得,故其言深;感焉而得,故其言切;觸焉而得,故其言易。

——《太玄論上》

經過探入思考而有所體會,所說的話就深刻;有了親身感受而有所體會,所說的話就貼切;有了實際接觸而有所體會,所說的話就平易。

說話或發表議論,不可憑空玄想,胡說妄道;必須經過思考,經過感受,經過實際接觸,才能一語中的,易于為人們接受,否則必然不切實際,甚或謬之千里。可用于說明發言必須謹慎,必須深思熟慮,有感而出;如果夸夸其淡,信口開河,必將貽笑大方。

一忍可以支百勇,一靜可以制百動。

——《心術》

忍一忍就可以抵御急躁和魯莽;沉著冷靜,就可以控制沖動。

為將之道,當先治心。泰山崩于前而色不變,麋鹿興于左而目不瞬;然后可以制利害,可以待敵。

——《心術》

作大將要明白這個道理,先制伏自己的內心。即使泰山在面前崩塌也臉不變色,即使麋鹿在旁邊起舞也不去看它一眼。然后才能夠控制利害因素,才可以對付敵人。

用心于正,一振而群綱舉;用心于詐,百補而千穴敗。

——《用間》

把心思用在公正上,振臂一呼猶如綱舉日張一樣,響應甚多;把心思用在欺詐上,作事好像是補了一百處漏洞,而又出現上千處漏洞一樣,防不勝肪。

君子慎始而無后憂。

——《上文丞相書》

有道德的人一開始就小心謹慎,因而以后就不會有什么憂慮。

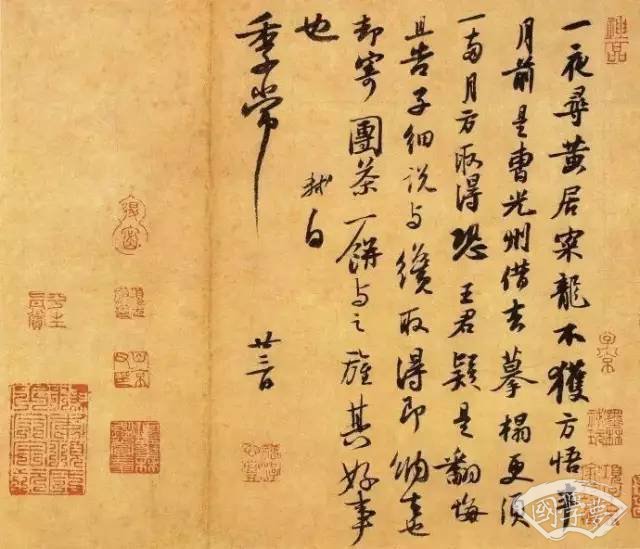

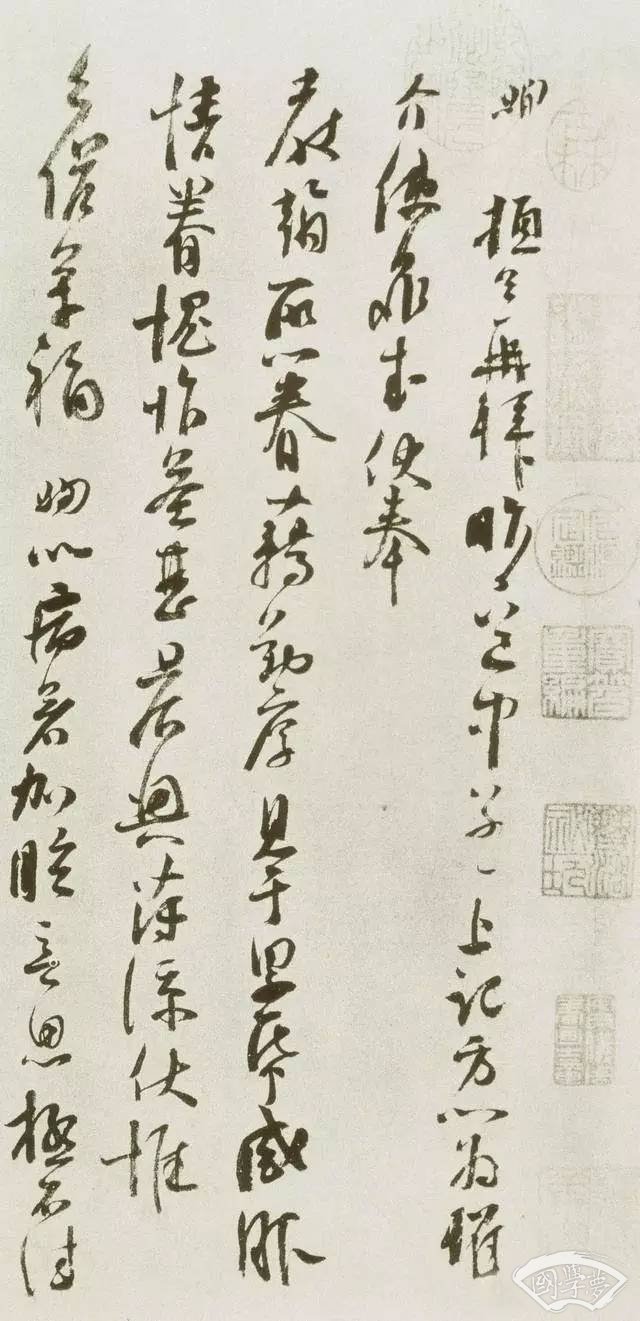

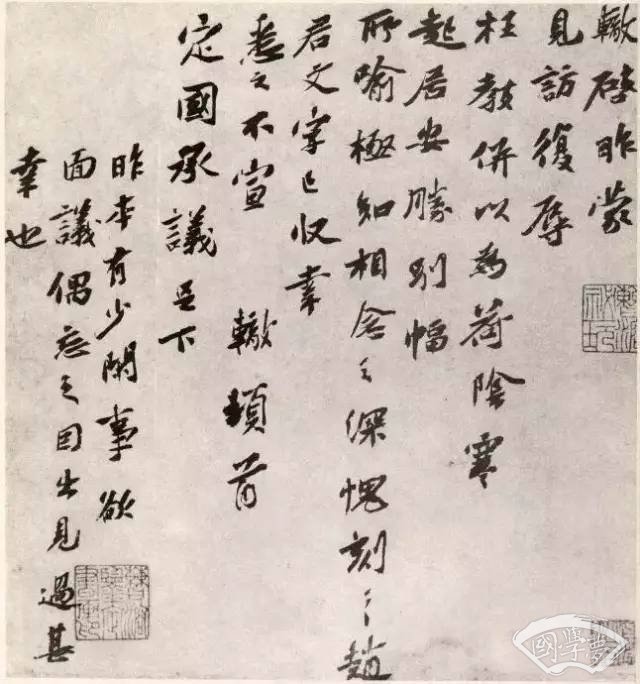

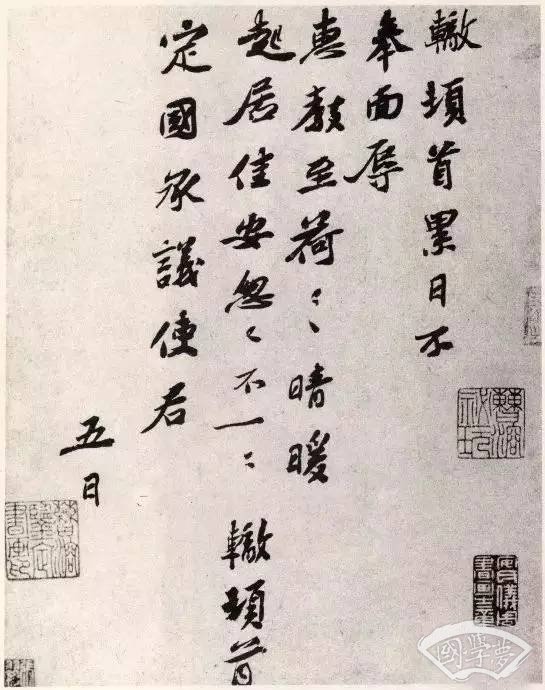

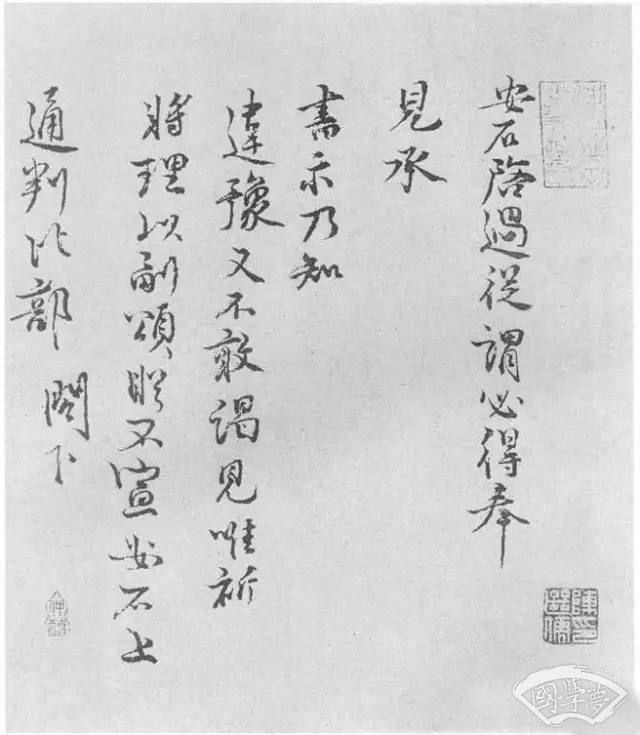

▲ 蘇洵 《道中帖》 臺北故宮博物院藏

▲ 蘇洵 《道中帖》 臺北故宮博物院藏

▲ 蘇洵 《道中帖》 臺北故宮博物院藏

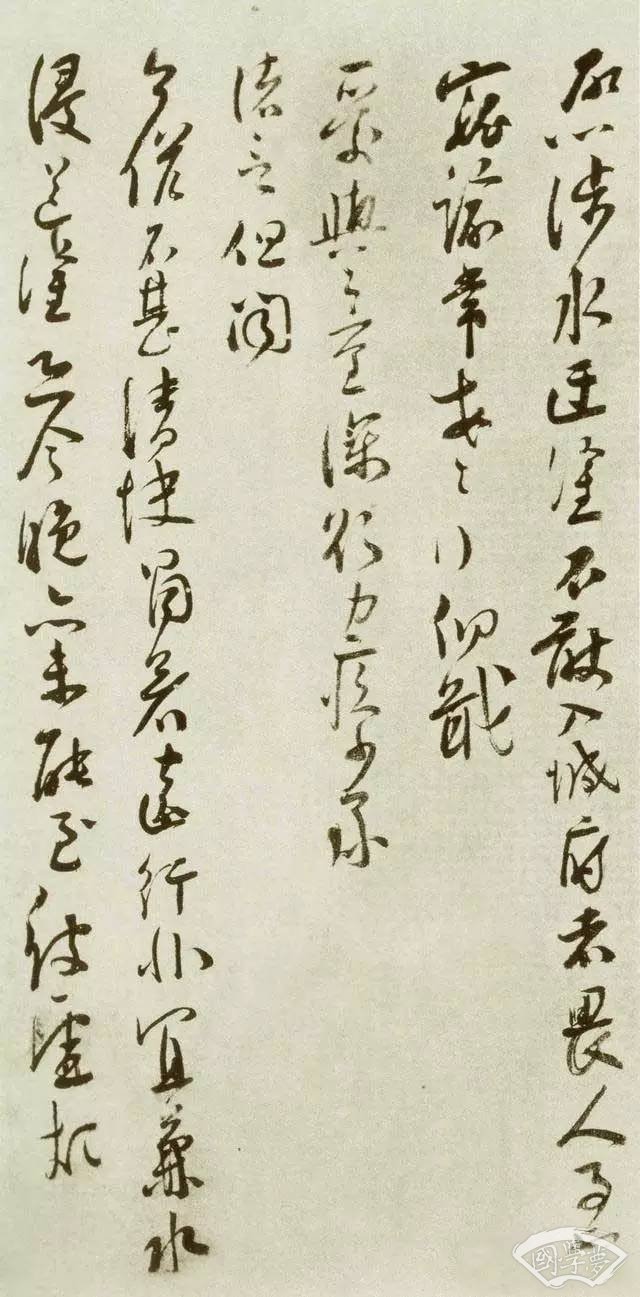

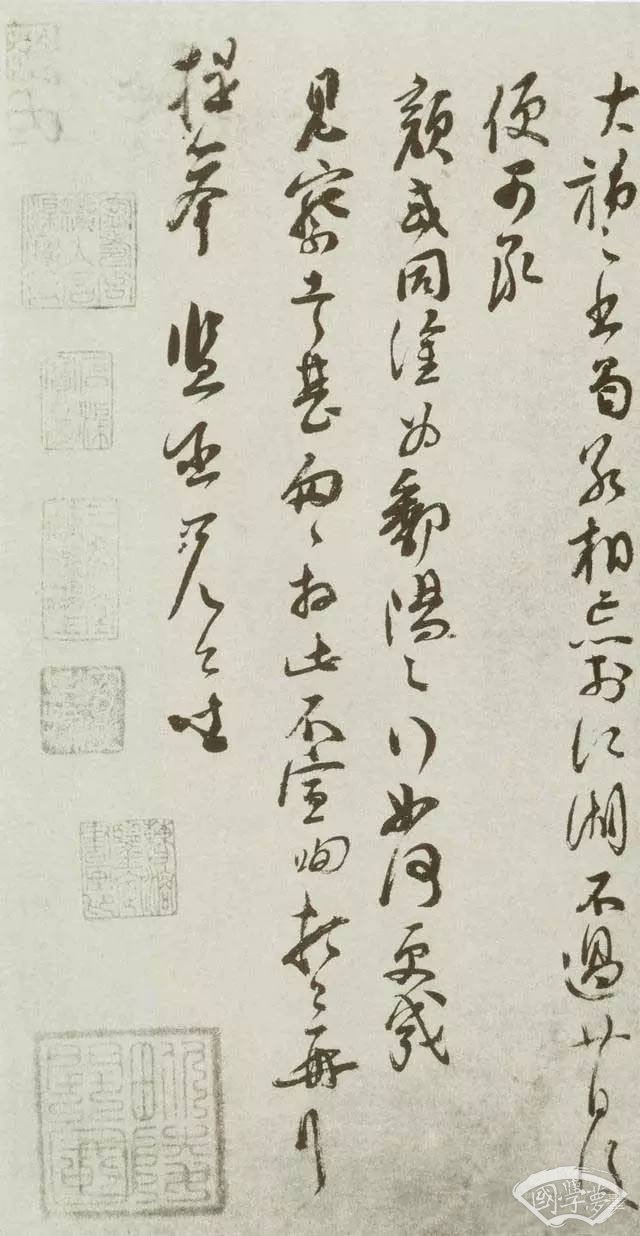

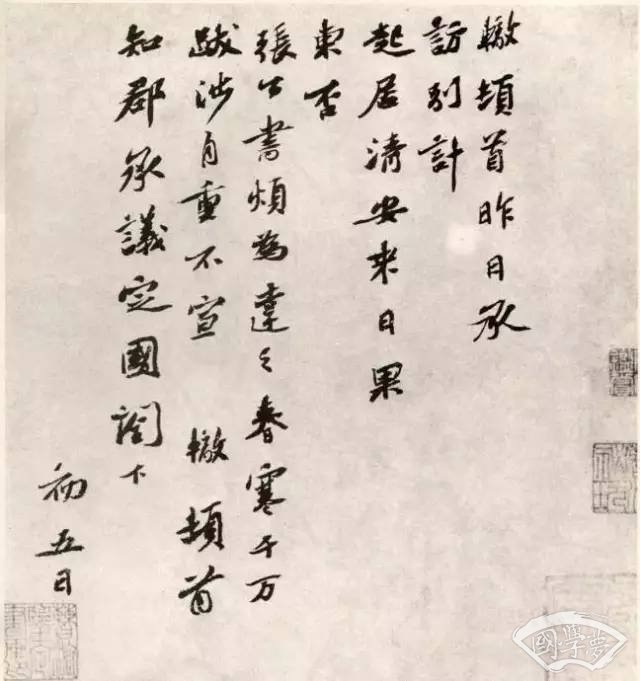

▲ 蘇洵 《 陳元實夜來帖》 臺北故宮博物院藏

▲ 蘇洵 《陳元實夜來帖》 臺北故宮博物院藏

5、蘇轍:凡事看淡,寸心必安

蘇轍(1039—1112),字子由,眉州眉山(今四川省眉山縣)人,號穎濱遺老。與父蘇洵、兄蘇軾并稱"三蘇"。

"轍"者,低調、務實、甘于負重,成人之美,正合厚德載物之意。蘇洵以此字為沉靜厚重的次子名之,是寄望于他不慕榮利、精誠守拙,步步為實、不蹈虛空,用扎扎實實的腳印說話。觀蘇轍一生,勞苦不避,功成不居,自然禍亦不及,實不負其父之雅望,亦不負"轍"之美名與深意,實可曰:"大矣哉,淡定蘇轍!"

世未有不自下而能高,不自近而能遠者。

——《上皇帝書》

世界上沒有不從下開始而一下登得很高,沒有不從近開始而一下能到遠處的。

以為文者氣之所形,然文不可以學而能,氣可以養而致。

——蘇轍《上樞密韓太尉書》

認為文章是氣形成的,然而文章不可能學習就掌握,氣則可以通過涵養而得到。這是從孟子的"養氣"說發展而來的。蘇轍直接說,文章就是作者氣的有形體現,所以把氣養好了,文章自然就成了。

有能推至誠之心而加以不息之文,則天地可動,金石可移。

——《三論分別邪正札子》

懷著極大真誠又勤勉地撰寫文章,就可以感天動地,使金石般堅固的東西也發生變化。

6、歐陽修:凡事沉住氣

歐陽修(1007-1073),字永叔,號醉翁,又號六一居士。漢族,吉安永豐(今屬江西)人,自稱廬陵(今永豐縣沙溪人)。謚號文忠,世稱歐陽文忠公,北宋卓越的文學家、史學家。

玉不琢,不成器;人不學,不知道。然玉之為物,有不變之常德,雖不琢以為器,而猶不害為玉也。人之性,因物則遷,不學,則舍君子而為小人,可不念哉?

——選自歐陽修《誨學說》

歐陽修勸戒子孫要努力學習,提升自身修養。告誡后代:人都要經過雕琢磨礪才能有所作為,人的習性是最容易受外面物質環境影響的,若不能時刻磨煉自己,提升學識修養與品德內涵,就會舍君子而為小人了。

任人之道,要在不疑。寧可艱于擇人,不可輕任而不信。

——歐陽修《論任人之體不可疑札子》

任用人的道理,關鍵在于不去懷疑(他),寧肯在選擇人的時候花些艱難的功夫,也不可以輕易地任用(某人)卻不去信任他。

大凡君子與君子,以同道為朋;小人與小人,以同利為朋:此自然為理也。然臣謂小人無朋,惟君子則有之。其故何哉?小人所好者祿利財貨也。當其同利之時,暫相黨引以為朋者,偽也;

——《朋黨論》

大體說來,君子與君子,是以理想目標相同結成朋黨;小人與小人,以暫時利益一致結成朋黨。這是很自然的道理。然而臣又認為小人沒有朋黨,只有君子才有。這是什么緣故呢?(因為)小人所喜的是利祿,所貪的是貨財。當他們利益一致的時候,暫時互相勾結而為朋黨,這種朋黨是虛偽的。

夫禍患常積于忽微,而智勇多困于所溺。

——《伶官傳序》

人做事常常因為不注意細節而失敗,聰明勇敢的人大多被他所溺愛的人或事物逼到困境。

夫養不必豐,要于孝;利雖不得博于物,要其心之厚于仁。

——《瀧岡阡表》

奉養父母不一定要豐厚,最重要的是孝敬;利益雖然不能遍施于所有的人,重在仁愛之心。

我們再看看"一代文宗"的書法水平怎么樣?

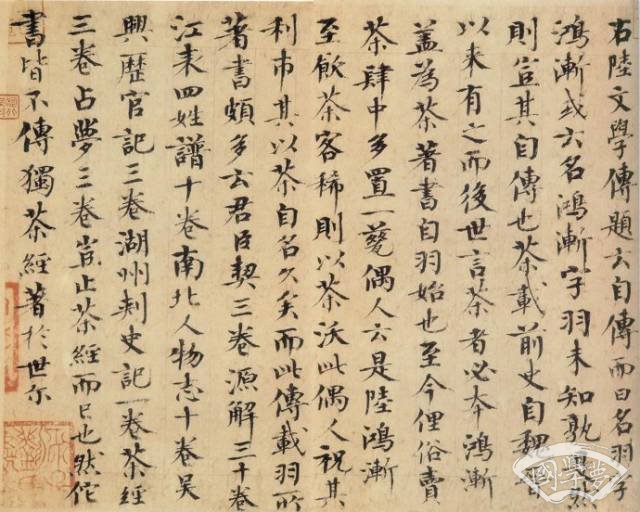

▲ 歐陽修 《集古錄》

歐陽修酷愛書藝,自幼至老學字不輟。四歲時,母親就教他劃沙學字。平時一有馀暇、一見紙筆就練字,自稱"余每見筆輒書"。他臨習的前代書家有歐陽詢、顏真卿、李邕、懷素等。學過真書,也學過草書。《學真草書》說:"自此以后,只日學草書,雙日學真書。真書兼行,草書兼楷,十年不倦,當得其名。"

▲ 歐陽修 《自書詩文稿卷》

▲ 歐陽修《致端明侍讀留臺執事》

歐陽修善寫楷書。蘇東坡曾中肯地評述他的書法特色:"用尖筆乾墨作方闊字,神采秀發,膏潤無窮,后人觀之,如見其清眸豐頰,進趨曄如也"。這段話不但明白地指出歐陽修的書法面貌,也同時贊譽了他的儀表風范,真是所謂的"書如其人"。

7、王安石:無限風光在險峰

王安石在文學中具有突出成就。其散文論點鮮明、邏輯嚴密,有很強的說服力,充分發揮了古文的實際功用;短文簡潔峻切、短小精悍,名列"唐宋八大家"。

夫夷以近,則游者眾;險以遠,則至者少。而世之奇偉、瑰怪,非常之觀,常在于險遠,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不隨以止也,然力不足者,亦不能至也。有志與力,而又不隨以怠,至于幽暗昏惑而無物以相之,亦不能至也。

——王安石《游褒禪山記》

道路平坦距離又近地方,前來游覽的人便多;道路艱險而又偏遠的地方,前來游覽的人便少。但是世上奇妙雄偉、珍異奇特、非同尋常的景觀,常常在那險阻、僻遠、少有人至的地方,所以,沒有意志的人是不能到達的。有了志氣,也不盲從別人而停止,但是體力不足的,也不能到達。有了志氣與體力,也不盲從別人、有所懈怠,但到了那幽深昏暗、令人迷亂的地方卻沒有必要的物件來輔助,也不能到達。

關于王安石,人們往往更加關注他作為政治家、文學家的一面,忽略他作為書法家的一面。王安石的書法雖然不能與北宋四大書法家蘇軾、黃庭堅、米芾、蔡襄齊名,但在當時有很高的評價。蘇東坡稱王安石書法乃是無法之法,不可學。

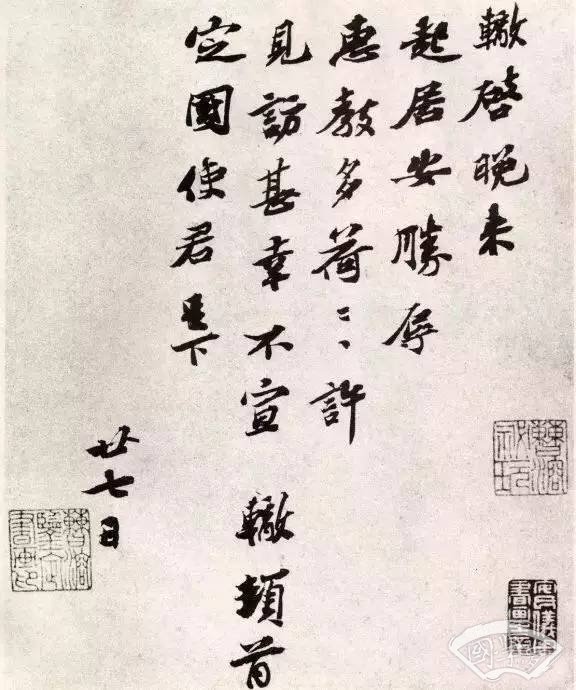

▲ 王安石《過從帖》 臺北故宮博物院藏

8、曾鞏:做正經人,干正經事

曾鞏(1019—1083),字子固,建昌南豐(今屬江西省)人。嘉祏二年(1057年)進士,官至中書舍人。曾鞏能出名,正是因為他的文章,名列唐宋八大家之列。據說他寫的文章一出來,就被人拿去傳抄,不到一個月就流傳天下,讀書人手抄口誦,唯恐落到別人后面。

曾鞏的文章到底怎么樣呢?說起來,它們最突出的一個特點是嚴肅認真,韓愈會寫《毛穎傳》之類的玩笑文字,蘇東坡會寫《后赤壁賦》那樣的酒后幻覺,但是曾鞏絕對不會。他總是板著面孔的,說起話來毫不客氣,很講究,很正經:

羲之之書晚乃善,則其所能,蓋亦以精力自致者,非天成也。然后世未有能及者。

——曾鞏《墨池記》

王羲之的書法到了晚年才特別好,那么他所擅長的,也是憑借自己勤奮練習得到的,不是天才所致。但后世沒有能及得上王羲之的,莫非是他們所下的學習功夫不如王羲之吧。

曾鞏在參觀王羲之留下的墨池后,總結出"干任何事情都要勤奮努力,寫字是這樣,其他事情也是這樣"的道理;

吾君優游而無為于上,吾民給足而無憾于下。天下之學者,皆為材且良;夷狄鳥獸草木之生者,皆得其宜,公樂也。一山之隅,一泉之旁,豈公樂哉?

——曾鞏《醒心亭記》

我們的國君在上能寬大化民,不用刑罰,我們的人民在下生活充裕,沒有怨恨,天下的求學的人都賢德有才能,邊遠夷族鳥獸草木生長都適當合宜,這才是歐陽修的快樂。而一座山的角落、一池泉水的旁邊,難道是歐陽公的快樂嗎?

曾鞏提醒讀者歐陽修不是因為山水而快樂。他指出:山水有什么值得快樂的?只有君正臣賢、人民富裕,歐陽修老師才會真的快樂。

知信乎古,而不知合乎世;知志乎道,而不知同乎俗。此予所以困于今而不自知也。

——《贈黎安二生序》

只知道信奉古訓,卻不懂得迎合當世;只知道立志于圣賢之道,卻不懂得隨同世俗。這就是我為什么困頓到現在而自己尚不知道的原因啊。

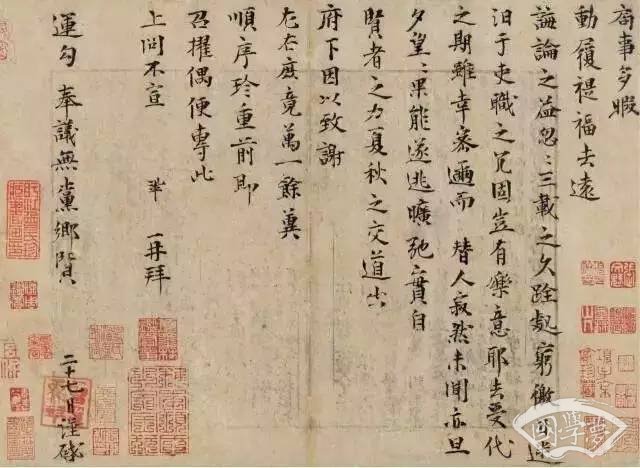

縱觀曾鞏一生經歷,曾鞏不但是一位文學家,更是一位書法家。

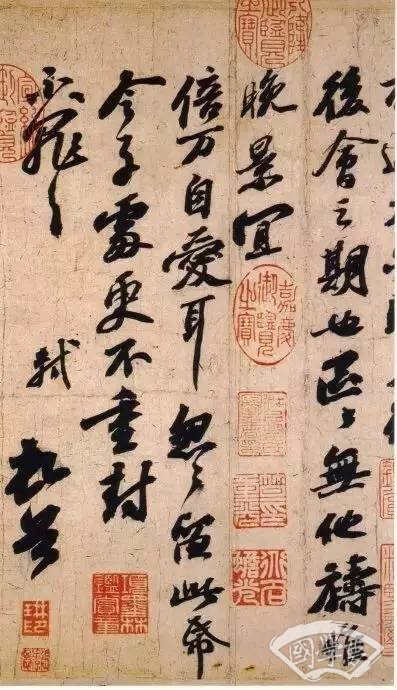

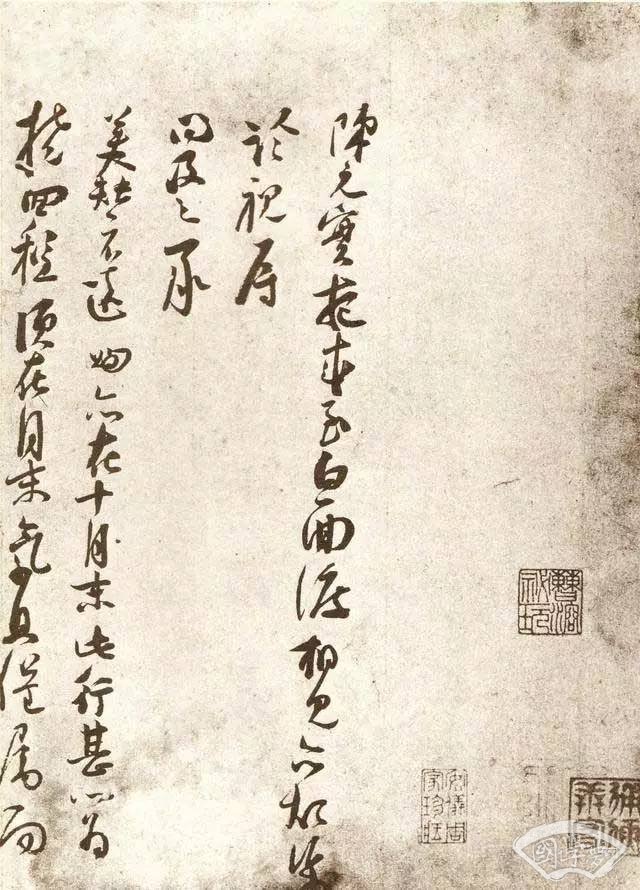

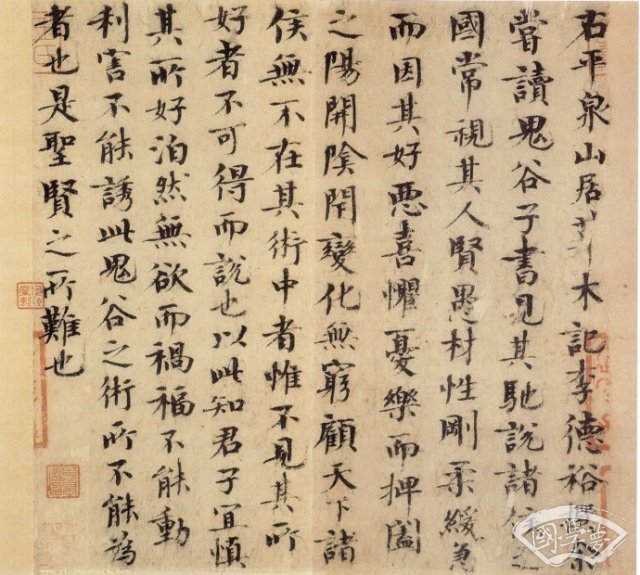

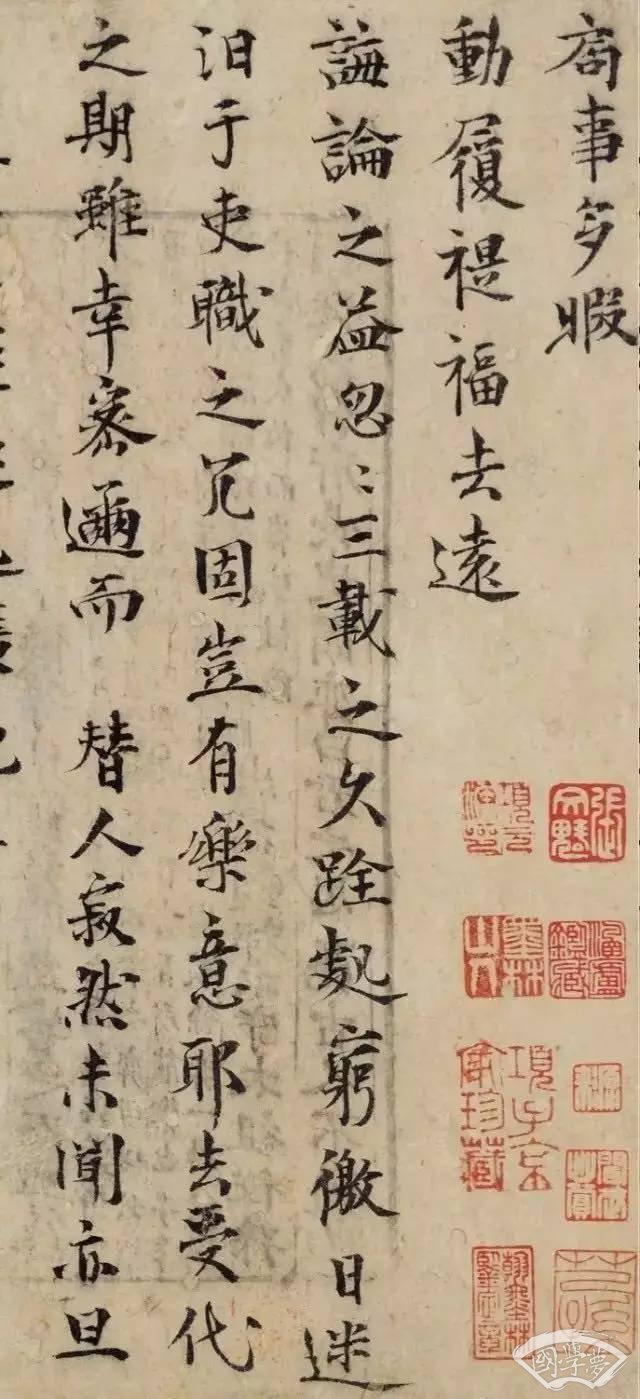

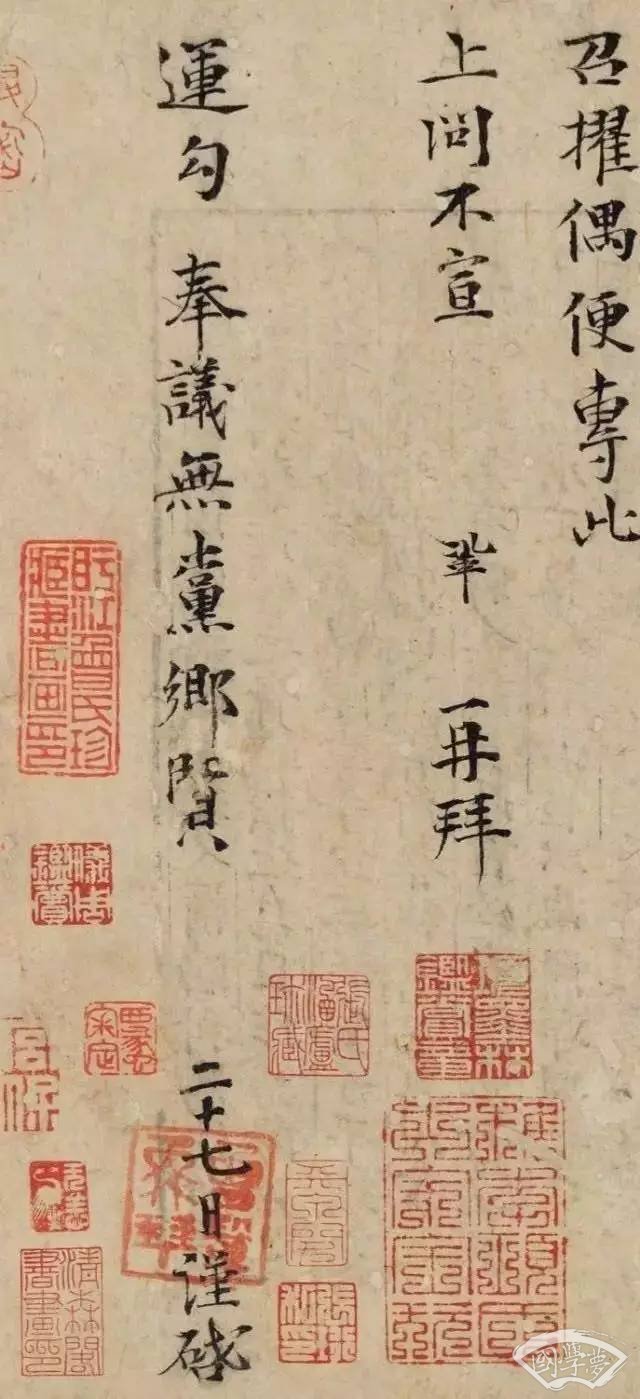

▲ 曾鞏《局事帖》

《局事帖》是曾鞏62歲那年寫給同鄉故人的一封信,這要從王安石說起。

曾鞏出身儒學世家,祖父與父親皆為北宋名臣,唐宋八大家中有兩位和他一生關系重大——一是老師歐陽修,二是好友王安石。

他與王安石年輕時便交好,但為官之后,因政治理念不同,關系日漸尷尬。熙寧二年(1069),王安石得神宗信任,推行新法,曾鞏主動要求離京外放任地方官。他未曾料想的是,這一去竟是整整十二年。待到寫《局事帖》時,已是滿頭白發的花甲老人。

這十余年里,回京遲遲無望,曾鞏的內心始終被豁達與沉郁兩種情緒反復糾纏,此時,他收到一位朋友來信,或是有了希望,《局事帖》便是他寫下的回信。

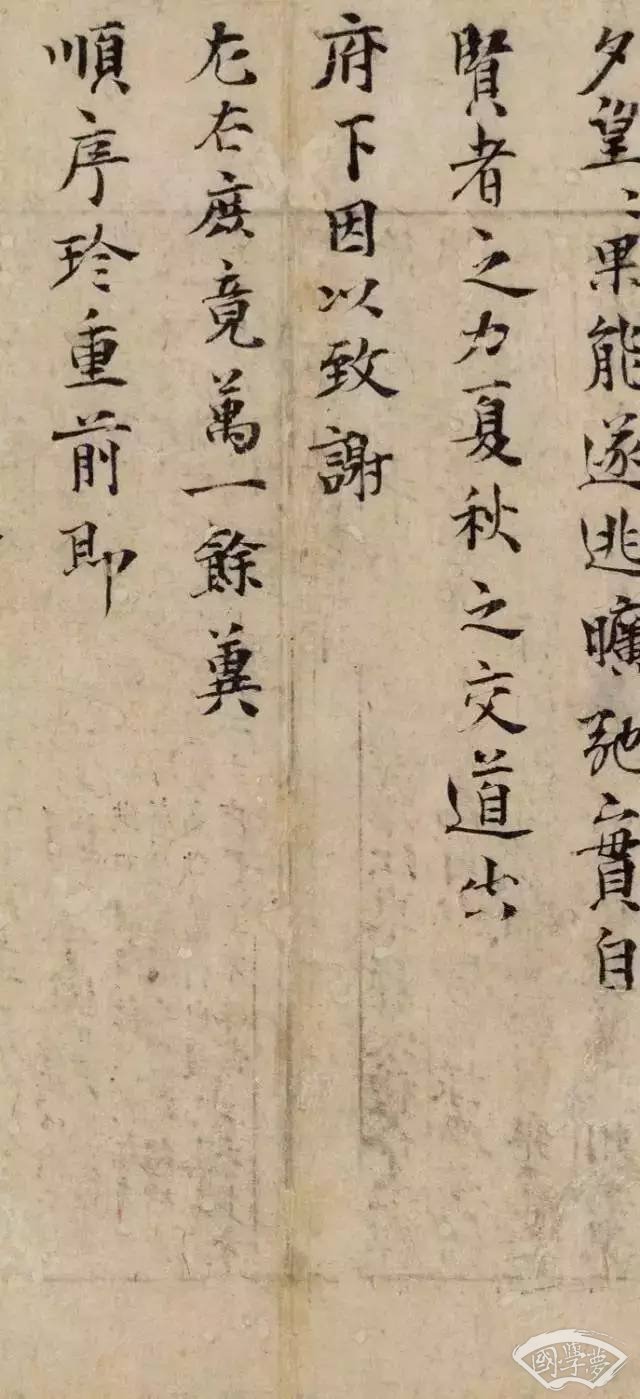

▲ 曾鞏《局事帖》局部

這短短124個字的信中,曾鞏將長年外放的苦悶直白道來,讀來意味深長。

▲ 曾鞏《局事帖》局部

▲ 曾鞏《局事帖》局部

關鍵詞:唐宋八大家