王維晚年官至尚書右丞,但是他經歷過宦海浮沉之后,顯然對官場失去了興趣,于是便想在這個煩擾的塵世中尋找些許慰藉,索性便將視線轉向了佛教。王維晚年篤信佛教,這在他的詩歌中也有所體現,所以后世也有人將其稱為“詩佛”,就是說王維詩歌中,往往存在著禪理,值得認真玩味。

下面這首《終南別業》是王維晚年最著名的作品之一,可以說非常形象地體現了他詩歌中的禪性的特點。王維這首詩,處處有韻味,而且又充滿著淡泊寧靜的隱士情懷,是他詩歌中的精品,劉辰翁曾評價這首詩說,“無言之境,不可說之味,不知者以為淡易”,的確,這首詩是非常有味道的。

終南別業

唐·王維

中歲頗好道,晚家南山陲。興來每獨往,勝事空自知。

行到水窮處,坐看云起時。偶然值林叟,談笑無還期。

開頭兩句說“中歲頗好道,晚家南山陲”,詩人直言中年以后,心灰意冷厭惡紅塵俗世,轉而信奉佛教,“道”是大道,并非道家,而是指佛教。詩人置身輞川別墅中,過著半隱半仕的寧靜生活。輞川別墅本是唐初著名詩人宋之問的住所,王維來到這里之后,立馬便被此處秀美的山水所吸引,于是便決定以后在此隱居。

第二聯繼續寫隱居此處的妙處,是一聯千古名句,“興來每獨往,勝事空自知”,一旦興致上來,詩人便獨自一人去山中游覽,心有所得,怡然自樂,這種美好的感覺,不需要別人知道,自己品到其中滋味便好。

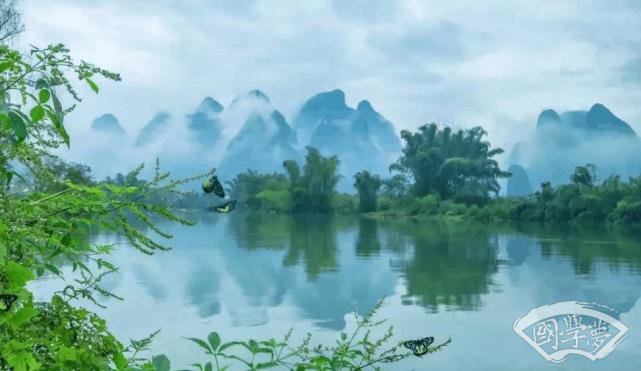

頸聯更是千古流傳的名句,也是頗具禪性哲理的佳句,值得用心去品味,詩曰“行到水窮處,坐看云起時”。詩人隨意而走,沒有目的,沒有方向,一任心之所向,走到哪里便算哪里,在不知不覺間,走到了流水的盡頭,已經無路可走了,詩人索性坐下來,看山間的云起云落,卻因此發現了最美好的景致。白云本就有悠閑自由的感覺,所以陶淵明才說“云無心以出岫”,李白才說“孤云獨去閑”,通過王維這一行一坐的描寫,可見其心情的閑適。而且詩中有畫,猶如一幅天然的山水圖。

這這兩句詩歷來受到后人的好評,比如近人俞陛云總結其極妙,說:“行至水窮,若已到盡頭,而又看云起,見妙境之無窮,可悟處世事變之無窮,求學之義理亦無窮,此二句有一片化機之妙。”這就頗有禪理了,其實這兩句,也的確很有深意。

王維沿溪而行,溯流而上,結果溪流不見了。有可能是到了溪流的發源地,也有可能是雨水匯集而成的地面干枯了,總之,不見了溪水,但王維并未因此悲傷,反而坐下來,看著天上的云朵從山中涌起。溪水無有,但云朵出現,云又可以變成雨水落在地面上,從而匯成溪水,一切都是自然的造化循環,所以又何必絕望呢?

試想人生的境界,或許亦是如此吧。當你身處絕境的時候,沒準就是希望的開始,從水窮處到云起時,是一個蛻變的過程,要克服很多障礙,要有發現的慧根。所以,當你感到生活無望的時候,想想王維這兩句詩,不要失望,不要放棄,人生中的每個重要階段,幾乎都會遇到山窮水盡的情況,到那時候,抬頭看看白云,想想造物的循環流通之道理,或許心情就會舒暢很多。

末尾兩句,更是充滿了余味,“偶然值林叟,談笑無還期”,“偶然”二字是非常值得玩味的,因為詩人本就是信步而行,這時候碰到一位世外高人,自然有知音之感,正因為有著相同的志趣,所以兩人能夠談笑無盡,流連于山水之中,不愿離去了。

王維這首詩雖然沒有具體描寫山川景物,但是卻表現出了詩人悠閑自得的心境,讀罷全詩,仿佛一位不食人間煙火的世外高人緩緩向我們走來,尋幽探境中帶我們領略到了人生中的美好和真諦。

除了優美的意境、頗具禪理的哲學性思考外,這首詩在藝術上也頗有獨到之處。

首先,此詩塑造了鮮明的人物形象。讀此詩,帶給人的感覺,是看到一位隱士信步漫游,走到水源盡頭坐看云起云落,那種隱居的悠閑愜意,描繪地有聲有色,令人心生羨慕之情。

其次,是這首詩將懸念運用地恰到好處,詩人沿水而上,最終溪水不見了,本該是絕望了,但又生出希望“坐看云起時”,本以為此處已然完結,卻又生出新的波折,“偶然值林叟,談笑無還期”,堪稱柳暗花明又一村,帶給讀者無限余味。

最后,王維全篇所用的語言簡單平實,猶如朋友間的交談,但卻意蘊深刻,引人思考,理趣與意境相和諧,無疑是情景俱佳的絕妙好詩。

關鍵詞:王維,古詩詞