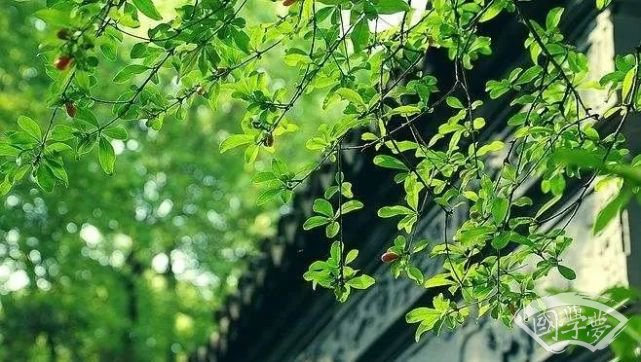

歲月無痕,云煙過眼,季節流轉,浮光掠過,當我們還沉浸在春的姹紫嫣紅中,夏日的芬芳已隨風越過枝頭,灑遍山河。

這是個綠意盎然的季節,“門外綠陰千頃,兩兩黃鸝相應”;這又是個嬌柔明媚的季節,“泉眼無聲惜細流,樹陰照水愛晴柔”。

風暖人間草木香,一箋清淺入夏來,古人筆下的初夏總是那樣醉人心弦。

今天要講的這首詩是司馬光在初夏所寫,短短28字盡顯夏日風光,令人叫絕。

客中初夏

四月清和雨乍晴,南山當戶轉分明。

更無柳絮因風起,惟有葵花向日傾。

司馬光是北宋著名的政治家、史學家、文學家,他在學術方面最突出的貢獻就是主持編撰了《資治通鑒》這部編年體史書。

除了史學之外,他也曾深入鉆研過文學、哲學、醫學等領域,并留下不少著述。

相較而言,他在詩文寫作方面的成就遠不如學術,這首《客中初夏》便是他最為后人所熟知的代表作。

1070年,司馬光因反對王安石變法,被迫離開京城,退居洛陽。

在洛陽閑居的那段時間里,他一方面專意著書,他的居所獨樂園便是《資治通鑒》書局所在地。

另一方面他又與文彥博、富弼等人組成了“耆英會”,置酒相娛。

充實的史學編纂工作,閑散的優游生活并沒有沖淡他對朝政的關心,身在江湖,心存魏闕。《客中初夏》便是在這樣一個背景下所寫,表達了詩人對朝廷對君主的一片忠心。

“四月清和雨乍晴”,詩歌首句點明了季節和天氣。

這里的“四月”自然是按農歷來算,農歷四月,正值初夏,沒有春日的料峭,也不像盛夏那般炎熱,所以詩人用了“清和”二字,突出了初夏的清明和暖。

而“乍晴”二字說明雨已經下了很長一段時間,這也符合春末初夏多雨的特點。

開頭短短7字,以純白描的手法,輕輕一點,便將讀者攝入了一種清明和暖的氛圍中,足見詩人筆力不凡。

接著的第二句“南山當戶轉分明”,承接“雨乍晴”而來,描繪了一幅清明秀麗的初夏山居圖。

可以想象一下彼時的場景,詩人的住宅正對著南山,雨中眺望南山,朦朦朧朧。

如今雨過天晴,再望南山,山色蒼翠,歷歷分明。

“轉”字不僅寫出了季節的變化,更突出了詩人的感受,他時常眺望南山,所以才會對季節流轉如此敏感。

詩人的閑情逸致由此可見。

“更無柳絮因風起,惟有葵花向日傾”,這結尾兩句運用了對比的手法,一語雙關,不僅描繪了春盡夏來的景象,更反映了詩人的一片赤誠之心。

“柳絮”是詩詞中司空見慣的意象,輕盈飄忽,紛亂不定,常用來表達離情別意,或抒發綿綿不盡的愁緒。

而司馬光這里則是抓住了它隨風飄搖的特點,來比喻那些在仕途上人云亦云,搖擺不定的小人,也表明了自己絕不會摧眉折腰。

而“葵花”就是指向日葵,葵花向陽而生,是初夏的最絢麗的景色。

詩人以葵花自喻,表達了自己對君王,對朝廷的一片忠心。

這三四句,巧借當前的景色,一虛一實中,委婉含蓄地表現了詩人的心跡。

這樣的表現手法比起直接表露,更耐人尋味,又不著痕跡,渾然天成,令人玩味不盡。

整首詩來看,詩人選取了幾種富有特征性的景物,輕輕幾筆,就描繪出了一幅清新明麗的夏日圖景。

景中含情,筆墨圓轉,境界渾成,極自然,又極深刻地表現了詩人的一片深情,短短28字,令人叫絕。

關鍵詞:古詩詞