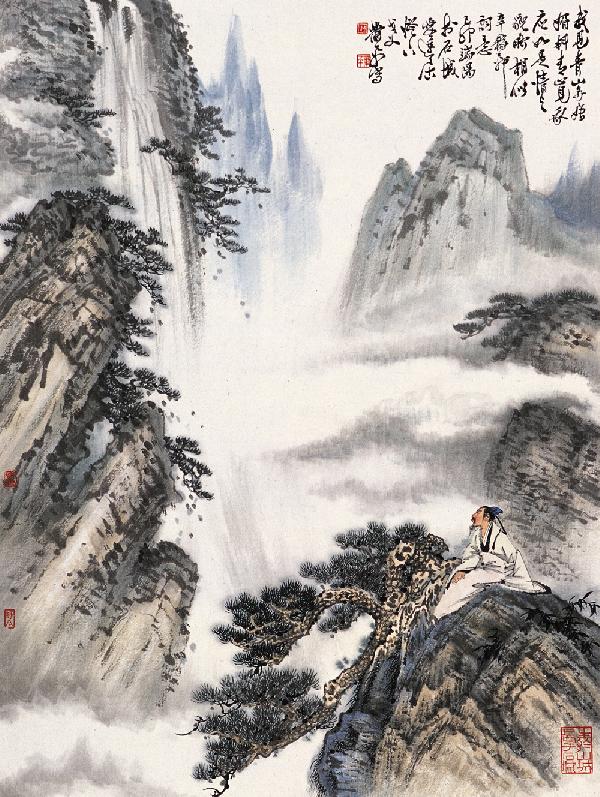

我見青山多嫵媚,料青山見我應如是。

[譯文] 我看青山的姿態(tài)那樣秀美可愛,猜想青山看我也應該是這樣吧。

[出自] 南宋 辛棄疾 《賀新郎》

邑中園亭,仆皆為賦此詞。一日,獨坐停云,水聲山色,競來相娛。意溪山欲援例者,遂作數語,庶幾仿佛淵明思親友之意云。

甚矣吾衰矣。悵平生、交游零落,只今馀幾!白發(fā)空垂三千丈,一笑人間萬事。問何物、能令公喜?我見青山多嫵媚,料青山見我應如是。情與貌,略相似。

一尊搔首東窗里。想淵明《停云》詩就,此時風味。江左沉酣求名者,豈識濁醪妙理。回首叫、云飛風起。不恨古人吾不見,恨古人不見吾狂耳。知我者,二三子。

注釋:

“邑”:指鉛山縣。辛棄疾在江西鉛山期思渡建有別墅,帶湖居所失火后舉家遷之。

此“邑中園亭”,當指作者游歷過的境內亭園。

“仆”,自稱。

“停云”:停云堂,在期思山上。稼軒慕淵明,淵明有《停云》詩四章,其序云:“停云,思親友也。”稼軒意在套用其旨,抒發(fā)對親友的懷念。

“甚矣吾率矣”:用典出自于〖論語-述而-第七〗:子之燕居,申申如也,夭夭如也。子曰:“甚矣,吾衰也!久矣,吾不復夢見周公。志于道,據于德,依于仁,游于藝。自行束修以上,吾未嘗無誨焉。不憤不啟,不悱不發(fā),舉一隅不以三隅反,則不復也。”子食于有喪者之側,未嘗飽也。子于是日哭,則不歌。 孔子說:“我衰老得多么厲害呀!我好長時間沒再夢見周公了!” 甚矣:到極點了。甚:極。 不復:不再。周公:姓姬,名旦,魯國的始祖。周文王的第四子,周武王的弟弟。孔子崇拜的圣人。

白發(fā)空垂三千丈,一笑人間萬事:這兩句出典于李白的〖秋浦歌〗:白發(fā)三千丈,緣愁似個長;不知明鏡里,何處得秋霜。

問何物能令公喜: 經查考是源于〖晉書-列傳第三十七-溫嶠-郗鑒(子愔/愔子超/愔弟曇/鑒叔父隆)〗:桓溫辟為征西大將軍掾。溫遷大司馬,又轉為參軍。溫英氣高邁,罕有所推,與超言,常謂不能測,遂傾意禮待。超亦深自結納。時王珣為溫主簿,亦為溫所重。府中語曰:“髯參軍,短主簿,能令公喜,能令公怒。”超髯,珣短故也。尋除散騎侍郎。時愔在北府,徐州人多勁悍,溫恆云“京口酒可飲,兵可用”,深不欲愔居之。而愔暗于事機,遣箋詣溫,欲共獎王室,修復園陵。超取視,寸寸毀裂,乃更作箋,自陳老病,甚不堪人間,乞閑地自養(yǎng)。溫得箋大喜,即轉愔為會稽太守。溫懷不軌,欲立霸王之基,超為之謀。謝安與王坦之嘗詣溫論事,溫令超帳中臥聽之,風動帳開,安笑曰:“郗生可謂入幕之賓矣。”

譯文1:

唉,我已經太老了!我平生的好友都相繼離我而去,現在沒有幾個了!我已經白發(fā)蒼蒼,對人世間的種種際遇都能一笑了之了。現在,還有什么能夠引起我的歡喜?也許只有這青山吧。我看青山,嫵媚而多姿,料想青山看我,也會是同樣的感覺。我的情懷,青山的風貌,兩者是大致相似的啊!

我在東窗下飲酒,又思念著朋友,料想陶淵明當年寫就《停云》詩的時候,也是同樣的心情吧。古時南朝那些用狂飲來故作風雅,求取功名的人,又怎知這飲酒的妙處呢?我如今不恨自己見不到古時那些賢者,而是恨他們見不到我的疏狂豪放之態(tài)。當世能理解我的,也只有寥寥幾個人了!

譯文2:

唉,我衰老得太厲害了!令人惆悵惋惜的是一生中交往的朋友已七零八落,如今還能剩下幾個知己?時光飛逝,歲月蹉跎,空留下垂地三千丈的白發(fā)。歷經風雨滄桑,對人世間的萬事萬物業(yè)已了然于胸,只能付之一笑了。請問:還有什么東西能讓你耿耿于懷,喜不自禁呢?要讓我來看,還是那青山的姿態(tài)嫵媚可愛,令人心曠神怡,料想青山看我也是這樣的悠閑自得、風流瀟灑吧。這是因為,我與山的性情與面貌大概也差不了多少。

一個人坐在東窗下舉杯獨酌,不時還搔搔滿頭白發(fā),不禁思親念友,感慨萬千。可以想見,當年陶淵明作《停云》詩,觸景生情、一揮而就的情景,也就是我此時此刻的心境吧。江南那幫沉醉于追名求利、貪享榮華富貴的人,怎么能夠體會到這濁酒神奇而美妙的作用呢?我乘著酒興回頭長嘯,似乎云也起來云也飛,氣沖宵漢。我并不怨恨生不逢時,無緣看到古人的神韻豪氣,相反,倒有點怪怨古人早已謝世,沒法看到我今日的豪放之舉。在現在這個社會里,能理解我的人,也就只有兩三個至交罷了。

賞析:

正如此詞自注所述,辛棄疾的這首《賀新郎》詞,乃是仿陶淵明《停云》“思親友”之意而作,抒寫了作者罷職閑居時的寂寞與苦悶的心情。據鄧廣銘《稼軒詞編年箋注》考證,此詞約作于宋寧宗慶元四年(1198)左右。此時辛棄疾被投閑置散又已四年。他在信州鉛山(今屬江西)東期思渡瓢泉旁筑了新居,其中有“停云堂”,即取陶淵明《停云》詩意。

辛棄疾的詞,愛用典故,在宋詞中別具一格。這首詞的上片一開頭“甚矣吾衰矣。悵平生交游零落,只今馀幾!”即引用了《論語》中的典故。《論語·述而篇》記孔子說:“甚矣吾衰也,久矣吾不復夢見周公。”如果說,孔子慨嘆的是其道不行;那么辛棄疾引用它,就有慨嘆政治理想無法實現之意。辛棄疾寫此詞時已五十九歲,又謫居多年,故交零落,因此發(fā)出這樣的慨嘆也是很自然的。這里“只今馀幾”與結句“知我者,二三子”首尾銜接,用以強調“零落”二字。接著“白發(fā)空垂三千丈,一笑人間萬事。問何物能令公喜?”數語,又連用李白《秋浦歌》“白發(fā)三千丈”和《世說新語·寵禮篇》記郗超、王恂“能令公(指晉大司馬桓溫)喜”等典故,敘自己徒傷老大而一事無成,又找不到稱心朋友,寫出了世態(tài)關系與自己此時的落寞。“我見青山多嫵媚,料青山見我應如是”兩句,是全篇警策。詞人因無物(實指無人)可喜,只好將深情傾注于自然,不僅覺得青山“嫵媚”,而且覺得似乎青山也以詞人為“嫵媚”了。這與李白《敬亭獨坐》“相看兩不厭”是同一藝術手法。這種手法,先把審美主體的感情楔入客體,然后借染有主體感情色彩的客體形象來揭示審美主體的內在感情。這樣,便大大加強了作品里的主體意識,易于感染讀者。以下“情與貌,略相似。”兩句,情,指詞人之情;貌,指青山之貌。二者有許多相似之處,如崇高、安寧和富有青春活力等。作者在這里將自己的情與青山相比,委婉地表達了自己寧愿落寞,決不與奸人同流合污的高潔之志。

詞的下片作者又連用典故。“一尊搔首東窗里,想淵明《停云》詩就,此時風味。”陶淵明《停云》中有“良朋悠邈,搔首延佇”和“有酒有酒,閑飲東窗”等詩句,辛棄疾把它濃縮在一個句子里,用以想像陶淵明當年詩成時的風味。這里作者又提陶淵明,意在以陶自況。“江左沉酣求名者,豈識濁醪妙理?”兩句,表面似申斥南朝那些“醉中亦求名”(蘇軾《和陶飲酒二十首》之三)的名士派人物;實際是諷刺南宋已無陶淵明式的飲酒高士,而只有一些醉生夢死的統(tǒng)治者。以下“不恨古人吾不見,恨古人不見吾狂耳”兩句,句法與上片“我見青山”一聯相似,表現出了作者傲視古今的英雄氣概。這里所說的“古人”,不是一般的古人,而是指像陶淵明一類的人。據岳珂《桯史·卷三》記:“辛棄疾每逢宴客,必命侍姬歌其所作。特好歌《賀新郎》一詞,自誦其警句曰:‘我見青山多嫵媚,料青山見我應如是。’又曰:‘不恨古人吾不見,恨古人不見吾狂耳。’每至此,輒拊髀自笑,顧問坐客何如。”足見辛棄疾對自己這二聯是很自負的。

結句“知我者,二三子。”這“二三子”為誰沒有人進行專門的考證,有人認為是當時人陳亮。但讀者不妨視野擴大些,將古人陶淵明、屈原乃至于孔子等,都算在內。辛棄疾慨嘆當時志同道合的朋友不多,實與屈原慨嘆“眾人皆醉我獨醒”的心情類似,同出于為國家和民族的危亡憂慮。而他的閑居鉛山,與陶淵明居“南山”之情境也多少有點類似。

關鍵詞:“我見青山多嫵媚,料青山見我應如是。”的意