寫日記是現代不少人的習慣,古人也喜歡寫日記。但是很少有人把自己寫的日記稱為“日記”,往往以“記”、“紀”、“錄”、“志”等形式出現,有“日錄”、“日歷”、“日譜”、“日志”、“日談”、“日注”、“計日”等不同稱呼。聽老雷講古代人如何寫日記?

迄今最早日記竟為“獄中日記”

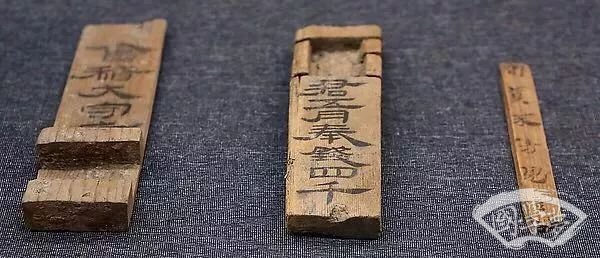

西漢王奉世文告牘中記載“有獄事”

木牘遺文之所以引起注意是因為很少見,當時在揚州地區也是首次發現,史樹青、李學勤、于豪亮、李均明等多位國內文史權威專家都趕到揚州,幫助釋文。最后確定,墓的男主人叫王奉世,死于漢宣帝本始三年(公元前71年)十二月十六日。

王奉世的日記很簡單,正面文字12行,背面七行,自左到右分別為:“戊,己未,庚申、辛酉、壬戌、癸甲”。

為了更全面了解墓主人的身份信息,當時上海自然博物館人類組對王奉世夫婦的遺骸進行了鑒定。鑒定結果令人吃驚,王奉世的頭骨異常,疑生前受刑或長期受重壓所致,死亡時僅30歲左右;其妻年紀更輕,20歲左右。

有此遺骸鑒定結論,結合“文告牘中王奉世”有獄事“的記載,學術界認為,所出土的”日記牘“為王奉世生前的”獄中日記“。

日記中所記人物,有的來自鄰近郡縣,如堂邑(今天南京六合區西北);也有的來自較遠地方,如高密(今山東高密,時屬高密國)、敦于(即淳于縣,今今山東安丘縣東北)。有的人還來了兩次,如“陳忠”、“徐延年”便出現兩次。

日記牘的書寫較為草率,遠不如文告牘書體規整,這更證明它是“私人日記”。進一步分析,很可能就是王奉世入獄后,對探監或營救他的人的記錄,陳忠、徐延年可能就是探監者,也許是王奉世的親戚或者官場朋友。

王奉世是什么身分?據出土文告牘上的“男子王奉世”、龜紐銅質私人印章上的“臣奏世”等文字,再結合“一棺本槨”墓葬形制和“陶鼎二”隨葬品來分析,他身份應該是“士”級,或是相當于“士”級的小公務員。

東漢《封禪儀記》開啟寫日記之風

唐李翱《來南錄》是“現存之最早日記”

在江蘇邗江胡場五號漢墓“日記牘”出土之前,日記起源于“東漢說”也有市場,晚清學者俞樾即持此觀點,其證據是東漢馬篤伯的《封禪儀記》。

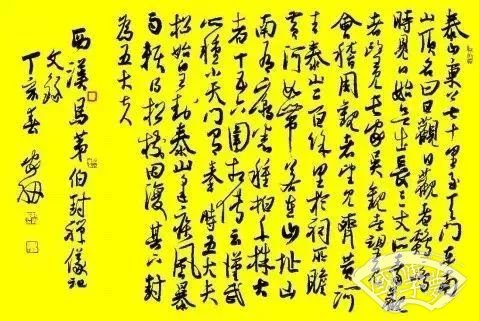

《封禪儀記》所記為東漢光武帝劉秀于建武三十二年(公元56年)封禪泰山的情況:“建武三十二年,車駕東巡狩。正月二十八日,發雒陽宮。二月九日,到魯,遣守謁者郭堅伯將徒五百人治泰山道。十日,魯遣宗室諸劉及孔氏、瑕丘丁氏上壽,受賜,皆詣孔氏宅,賜酒肉。十一日發。十二日宿奉高……”《封禪儀記》雖然沒有稱“日記”,但行文是按年、月、日的標準“日記體”來寫的,逐日記寫,故俞樾稱馬篤伯才是中國最早寫日記的人,他開啟了中國人寫日記之風氣。

既然東漢人馬篤伯已寫日記,為什么又會有“唐代說”?這是緣于日記這種體裁在唐代基本成型。唐代日記篇幅不多,時限不長,工作、生活都記錄,對后世的日記格式和內容產生了影響。

唐太宗時政治家韋執誼出使西突厥、石國,三年未返,期間韋執誼逐日寫日記,后結集為《西征記》。張蔭桓對《西征記》評價甚高,稱之為“奉使日記之濫觴”。但對此觀點,現代不少學者并不認可。

唐代最被稱道的是憲宗時李翱的《來南錄》,其日記特征更清楚。李翱是韓愈“古文運動”的重要繼承人,元和(公元806年-820年)初年任國子博士、史館修撰。元和四年,李翱應嶺南道節度使楊於陵征召,從東都洛陽出發,歷程7600里抵嶺南,出任楊的幕僚。《來南錄》就是李翱人在漫長旅途中所寫的日記。

《來南錄》落筆簡略,實多虛少,具有中國人早期所寫日記的特色:“元和三年十月,翱既受嶺南尚書公之命,四年正月已丑,自旌善第,以妻子上船于漕。乙末,去東都,韓退之。石浚川假舟送予。明日,及故洛東,吊益東野,遂以東野行……”

就《來南錄》的地位,陳左高認為它是“我國現存之最早日記”,陳在其《歷代日記叢談》中談的第一篇古人日記就是《來南錄》。

南宋流行“旅行日記”

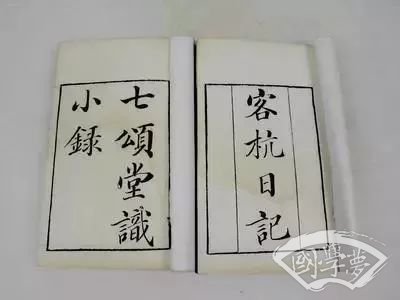

元代郭畀《客杭日記》每天必記陰晴

有學者認為,中國人寫日記“萌芽于唐,發展于宋;衰落于元,盛于明清”。從內容來看,不外乎“事”、“行”、“言”、“思”四大方面。從類型來看,則以“官場(工作)日記”、“游記(出行)日記”、“讀書(創作)日記”、“家居(生活)日記”為多。

當然,古人日記的內容在不同朝代也會有不同的風格。如在日記得到大發展的宋代,北宋人和南宋人寫日記的興趣便有不同,北宋人喜歡寫“官場日記”。

南宋藏書家周煇《清波雜志》“元祐諸公日記”條稱,“元祐諸公皆有日記。凡榻前奏對語,及朝廷政事,所歷官簿,一時人才賢否,書之惟詳。”元祐(公元1086年-1094年)是宋哲宗趙煦的第一個年號,司馬光、王安石都屬于“元祐諸公”群體,他們的日記都留下了詳實的政治資料。

到了南宋,“旅游日記”、“出使日記”更為流行。如陸游從山陰(今浙江紹興)赴任夔州(今重慶奉節)途中寫的日記《入蜀記》、范成大在從成都往臨安(今浙江杭州)路上寫的日記《吳船錄》,都是中國古代旅游日記中的代表作。而且,南宋的游記對后世日記寫作影響深遠。如明書畫家李日華寫的日記《璽召錄》,仿《吳船錄》;清王鉞的日記《粵游日記》,跟風《入蜀記》。而文、字俱美的清鄭觀應的《長江日記》,也受到了前人游記的影響。

標注“陰”、“睛”、“風”、“雨”、“雪”這類氣象信息是現代日記的標準格式,這方面同樣也是古人寫日記時會寫的內容。如《封禪儀記》中的“日暮時頗雨”,《來南錄》中的“風逆,天黑色”,都是當時的氣象記錄。

將氣象列為日記標準格式最早出現在在元初。如元郭畀的《客杭日記》,每天寫日記落筆必提氣象:“初三日,雨”、“初六日,晴”、“十一日,又雨,濕熱”,與現代日記無異。值得說明的是,古人日記中的這些隨手寫的氣象資料,已成為現代專家研究古代氣候的寶貴資料。

關鍵詞:國學知識