“詩僧”在我國古代歷史中并不少見,比如,唐代的寒山、拾得,二人后來又被稱為“和合二仙”。除了他們二人之外,還有貫休、靈激、處墨等等,今天要說的這位詩僧名叫饒節,他是宋代著名的詩僧之一。

這位老和尚自號倚松道人、倚松老人,出家后法名如壁。作為宋代江西臨川人,曾是“江西詩派”的重要詩人之一。某一日,他睡完回籠覺,醒來起床后看見了一只蝴蝶,于是悟出了一首“七絕”,雖然無一生僻字但卻說透了人生至理。

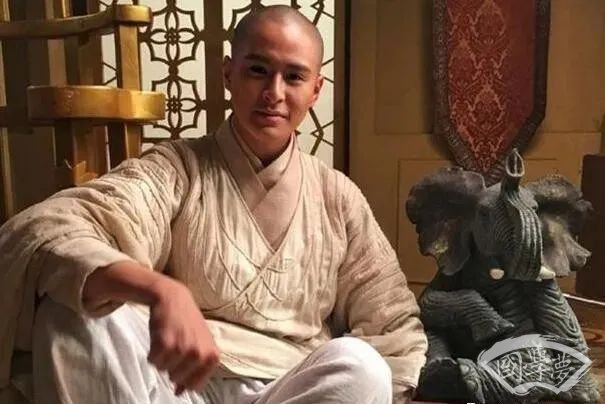

一、宋代詩僧饒節

饒節出生于1065年,自幼聰慧好學、見地頗深,他在尚未出家之前的志向,其實和所有宋代讀書人一樣,都是希望通過科舉考試的方式入仕。但由于他雖然學識廣博,可無奈于就是無法考中科舉,所以屢試不第之后意志開始消沉,經常喝得爛醉如泥。

據史料記載,饒節曾有過數日不醒的經歷,大量飲酒之后他的精神便出現了癲狂,于是每次喝醉之后就會爬上屋頂“浩歌慟哭”,即一邊唱歌一邊大哭,并且整個晚上都是如此,一直到天亮酒醒后才回去睡覺。

三十八歲的時候,饒節終于想到了他的人生歸宿,那么就是剃發出家,常伴于青燈古佛。

據《嘉泰普燈錄》卷十二記載,出家后的饒節法名如壁。由于他自己對詩歌創作十分熱衷,至此之后這位才華橫溢的詩僧,便以青燈、古佛、佛經、詩歌為生,在潛心潛心研究佛經的同時,也創作出了很多膾炙人口的詩作。

二、早起悟禪,寫七絕《晚起》

《晚起》全詩:

月落庵前夢未回,

松間無限鳥聲催。

莫言春色無人賞,

野菜花開蝶也來。

從寫作手法和文字的錘煉角度來看,這首七絕仿佛看起來很普通,尤其是開篇兩句更是類似于孟浩然的《春曉》:“春眠不覺曉,處處聞啼鳥。”

但后兩句卻絕對經得起推敲,并且境界也迥然不同。呂本中曾在評價饒節詩風時總結出兩個詞,那便是“蕭散”、“高妙”,這也代表了饒節詩作的基調與標格。

寫這首詩歌的時候,饒節已經步入晚年了,某一日清晨饒節睡了個“回籠覺”,一覺睡到自然醒的他起床后,從窗子向外望去看見野菜地里,有一只蝴蝶在翩翩起舞,于是便悟出了這首經典的七絕。

詩作的前兩句寫的是饒節,閑適、散淡、無憂、無慮的生活狀態。而后兩句則描寫了他睡醒后來到庭中看花,于是感慨山里的花雖然比不上城里的名花,但這些山花開放的時候,也一樣會吸引蝴蝶前來飛舞。

而欣賞山花的人并非饒節,而是這些在花叢中起舞的蝴蝶。即使詩人沒有發現這人間美景,蝴蝶也會根據生活習性前來“賞花”,而這層境界卻很少有人能悟到。之所以饒節能悟出來,原因便和他的身份息息相關。

其實,《晚起》是一首悟禪之后而寫出來的“禪詩”,雖然全詩看似寫的很直白,但卻別有一番境界。每個人的人生都是不同的,無論轟轟烈烈還是普普通通,都有自己盛開的花期,所以只要耐心等待、享受當下,那么人生處處是風景。

據史料記載。晚年的饒節回到故鄉,并于宋高宗建炎三年病故,享年六十五歲,饒節的身份是詩人和僧人的結合體。作為一位宋代的文人,他也曾醉心于科舉考試,但無奈于縱有滿腹經綸,也無法考中進士而放棄仕途。轉而成為了一位佛門中的僧人和詩人。

關鍵詞:古詩詞