晚唐著名詩人杜牧,有一首詠項羽的千古名作,這便是我們非常熟悉的《題烏江亭》,相信很多人現在還能背誦,詩曰:

勝敗兵家事不期,包羞忍恥是男兒。

江東子弟多才俊,卷土重來未可知。

杜牧這首詩,在寫作時間上有多種說法,比較流行的一種,是說作于公元841年,當時杜牧正趕往池州為官,途徑烏江亭時,寫下了這首詩。

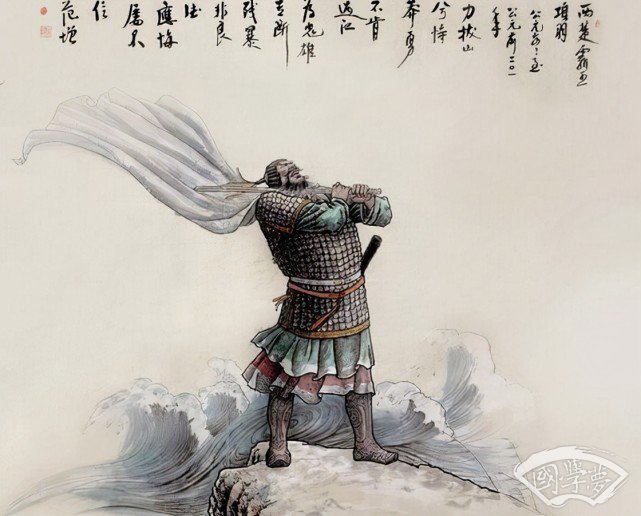

詩一起筆,便跳出項羽這個主人公,從議論勝敗乃兵家常事這一常識開始,“勝敗兵家事不期”,勝敗之事,往往不能預料,所以能夠“包羞忍恥”的,亦不失為好男兒,然而我們都知道,項羽乃是在烏江之畔,自刎而死的,所以此處杜牧不僅有惋惜之情,還有責備之意,似乎是說,堂堂西楚霸王,怎么能死得這樣窩囊呢?而且,項羽當時明明可以選擇生路,烏江亭長的小船,就在眼前,可是項羽卻因無顏面對江東子弟,因而羞憤自殺。

詩的后兩句,是杜牧非常著名的議論,“江東子弟多才俊,卷土重來未可知”,杜牧認為,江東之地,人才眾多,倘若項羽能夠振作起來,聽從烏江亭長的建議,渡江而逃,等到江東,振臂一呼,未嘗沒有卷土重來的可能!這是杜牧所惋惜之處,也是杜牧對項羽之死不認可的地方。

杜牧的詠史詩,一向很有特點,這一首也不例外,詩人給歷史賦予了一種假設,因而能夠引起人們的無限想象,因為項羽勇猛無比,用兵幾乎戰無不勝,是世人眼中的英雄形象,這樣的英雄,倘若卷土重來,是否真有希望翻身呢?這是杜牧留給后人的疑問,也是此詩的亮點之處。

雖然我們說,歷史不能被假設,但是杜牧的這一假設,卻引起后人廣泛的討論,千百年來一直爭論不休,大家就“倘若項羽不死,是否能東山再起”的話題,發起了無數討論和爭辯。

有很多著名的詩人,也寫過類似的詩篇,其中我非常認同的一首,乃是宋代著名改革家、詩人、文學家王安石的《烏江亭》,或者稱為《疊題烏江亭》,我們先來看一下原詩:

百戰疲勞壯士哀,中原一敗勢難回。

江東子弟今雖在,肯與君王卷土來?

這首詩,幾乎就是隔空對杜牧的回應,而且提出了截然相反的看法,似乎王安石在對杜牧說:你錯了,大錯特錯。因為即便項羽回到江東,江東子弟是否愿意再次跟隨項羽,也是一個大大的問號。

如果說杜牧的分析,偏向感性,那么王安石的分析,就更像是理性的議論。這是以政治家的眼光,來回應杜牧的一首作品,可以說獨具慧眼。

詩人開頭便寫出了一個最大的事實:“百戰疲勞壯士哀,中原一敗勢難回”,其實用兩個字來概括,就是“兵疲”。要知道,這是當時大環境下的實情,經歷了秦王朝的橫征暴斂,經歷了反秦起義斗爭的戰火,經歷了楚漢紛爭的風云,當時無論是百姓,還是軍人,全都處于一種疲于奔命的狀態,大家最渴望的,不是戰爭,而是和平與穩定,而是休養生息。所以,這樣的一種社會狀態,造就了人們并不愿意再打仗,更何況,四面楚歌之后,項羽兵敗如山倒,劉邦獲得了全面勝利,項羽大勢已去,天時、地利、人和,項羽一樣不占,尤其是人和的因素,更加無有,面對這樣的現狀,項羽一旦全面潰敗,想東山再起的可能性,就變得非常低了。

正是基于這樣的態勢,所以王安石在后兩句中,不無嘲諷地寫道:“江東子弟今雖在,肯與君王卷土來?”妙在王安石不直寫,而是像杜牧一樣,以問句來引起人們的思考,但是經過前兩句的分析,我們已經知道,項羽此時的境況,沒有勝算,而且,即便他愿意渡江,江東子弟才俊們,為他賣命的可能性,也不大。因為此一時彼一時,現在社會最需要的,是休養生息!人民的意愿,才是決定勝負的根本!

如果對比這兩首詩,我覺得王安石更具理性的分析,寫得十分辛辣冷峻,短短幾句,將當時社會環境分析得十分到位,抓住了問題的主要矛盾,并且指出了人民的向背,才是決定勝利的關鍵,堪稱一針見血。

當然,話又說回來,杜牧和王安石所吟詠的角度是不同的,出發點和立場也是不同的,所以形成了相反的結論,杜牧著眼于不屈不撓的精神,王安石則以政治家的眼光,指出了當時社會問題的關鍵,兩人各有特色,這也是這兩首詩能夠流傳千古的原因,當然,或許因為杜詩曾被選入過課本的緣故,杜牧的詩,知名度相對高些。但讀了本文,希望你對王安石的這首詩,也能印象深刻了。當然,這也提醒我們,多角度、全方位,辯證地看問題,才能將一件事,分析地更為透徹。

關鍵詞:王安石