眾所周知,我國目前高考較為流行的模式是所謂的“3+X”。“3”指語文、數學、外語三門,“X”指由指學生根據自己的意愿,從文綜和理綜中選擇一個考試科目。所以現今的考生參加高考基本上為四場六科。那么,古人的“高考”科目又是怎樣的呢?我們不妨以明代科舉考試中的鄉試和會試為例,看看古人的考試科目。

古人的“高考”科目

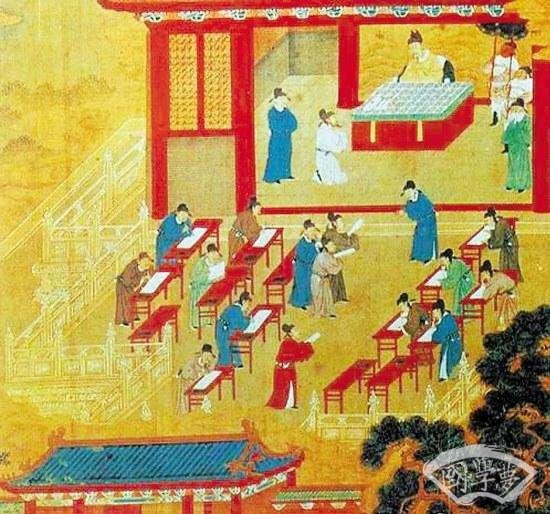

明代鄉試和會試都考三場。第一場稱為“首場”、“前場”,考經義,內容主要涉及四書五經。二、三場合稱為“后場”,第二場主要考察考生的文學寫作能力,涉及賦、詔、誥、章、表等文體的寫作;第三場為時務策,主要考察考生對時政問題的見解和解決能力。這種考試順序的安排是有深意的。明代四大才子之一的祝枝山說:“本之初場求其性理之原,以論觀其才華,詔、誥、表、判觀其詞令,策問觀其政術。”清人黃中堅說得更加透徹:“夫先之以經義以觀其理學,繼之以論以觀其器識,繼之以判以觀其斷讞,繼之以表以觀其才華,而終之以策,以觀其通達乎時務,以是求士,豈不足以盡士之才!”由此可知,古人對科舉考試各科順序的安排是頗費了一番心思的。

古人對科舉考試的安排是頗費了一番心思的

再來看具體的考試內容。明清科舉考試中都有“重首場”的傳統,也就是說三場考試中第一場的經義考試最為重要。這很好理解,自漢代以來,儒家就被定為古代社會的思想正統,經學也隨之被置于十分崇高的地位。鄉試、會試的首場以四書五經為主,顯然具有崇儒尊經之意。在首場考試中,“四書”加上“五經”,構成了考試的出題范圍。一般來說,每道題目會限制答案字數。比如洪武三年考《四書》義一道,要求字數就在三百以上,本經義一道,要求五百字以上。在第二場的考試中,考試重點在一些應用文體方面,尤其是朝廷日常使用的文體,如詔、誥、表等,字數多要求在三百以上。第三場的時務策出題較為靈活,也更能體現考生的才能,字數一般要求在一千字以上。大抵而言,古人的“高考”,基本上偏我們今日所說的“文科”。

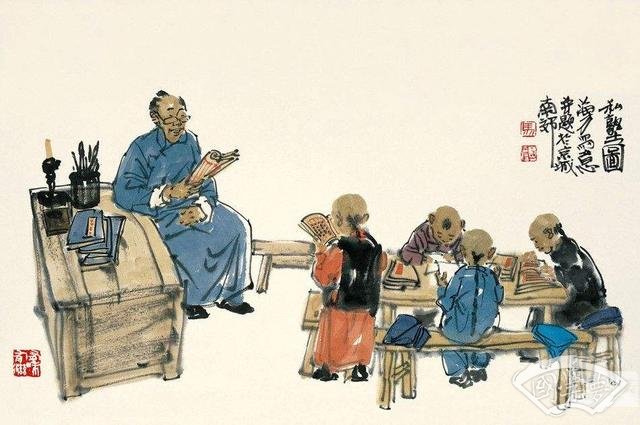

古人的“高考”基本類似今天的“文科”

反觀我們今日的高考,考試科目的順序依次為語文、數學、文綜、英語。這種安排也當經過了教育專家的精心考量。比如漢語乃所謂“國語”,所以語文必須排在第一位。當然,民間有一種說法認為,無論是學霸還是學渣,語文考試都相對會感覺良好,情緒不會有太大波動,所以適合放在第一場。此亦可備一說。另一方面,將英語放在最后,里面的用意到底是怎樣的呢?是因為它極其重要,所以用來壓軸;還是因為它相對不重要,所以放在最后?仁者見仁,智者見智。不過照今日英語席卷神州之勢來看,似乎前者更合乎現實。如此一來,民間有關語文排第一的說法好似得到了某種側面的證據。呼呼,冤哉!語文!

今天的高考語文與古時的文章

回到正題,因為古人的考試科目重在經學,其次為文學和政論,所以我們看古人的很多文章,多有儒者氣、學者氣,所謂“道德文章”,其實不虛。今日我們的高考,似乎對于傳統的東西重視的少了一點,所以大家寫的文章,多多少少缺那么一點“氣”。當然,也不是說凡是古人的文章就一定好,今人文章就一定壞。此中有“爭議”,欲辨已忘言,且置不論,可乎!

關鍵詞:國學