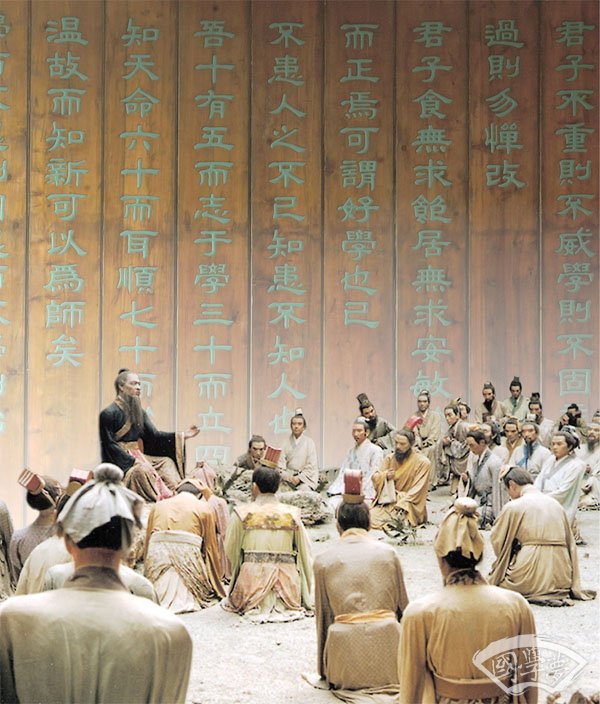

孔子因材施教

每一個孩子都有存在年齡個性、興趣味愛好的差別,早在春秋戰國時期,孔子就注重根據學生個性需要的不同給予不同的教育。在《論語先進》載,冉有與子路都問:“聞斯行諸”?由于冉有個性過辦事不果斷,猶豫不決,他就設法以“進之”。讓他馬上實行,而子路個性過于“兼人”,即膽大果斷,他就設法以“之”。讓他先請示父兄。

古人也并未如今人臆測一樣,只會死記硬背,相反,還很注意興趣培養,注重學習的樂趣。詩和禮,都是孔子教育學生的重要內容。孔子說:“詩言志,歌詠言”,認為利用文藝形式對學生進行具體形象的教育,比說教往往有效的多。

《論語 季氏》中記載了這樣一個故事:他的一個學生陳亢有一天問孔子的兒子孔鯉:“你在老師那里聽到有與別人不同的教誨嗎?”孔鯉說:“沒有啊。有一次我父親曾獨自站在庭院中,我快步走過,父親問我:‘學《詩》沒有?’我說:‘沒有。’父親說:‘不學《詩》,無以言。’我馬上就去學《詩》。又有一次,遇到父親一個人在那里,我快步走過,父親問我:‘有沒有學《禮》?’我說:‘沒有。’父親說:‘不學《禮》,無以立。’我馬上又去學《禮》。我只聽到這兩件事。”陳亢下來高興地說:“我問一個問題,卻得到三個收獲,知道了學《詩》的道理和學《禮記》的道理,還知道了君子對待自己的兒子與別人的孩子是一樣的。”

關鍵詞:蒙學,孔子