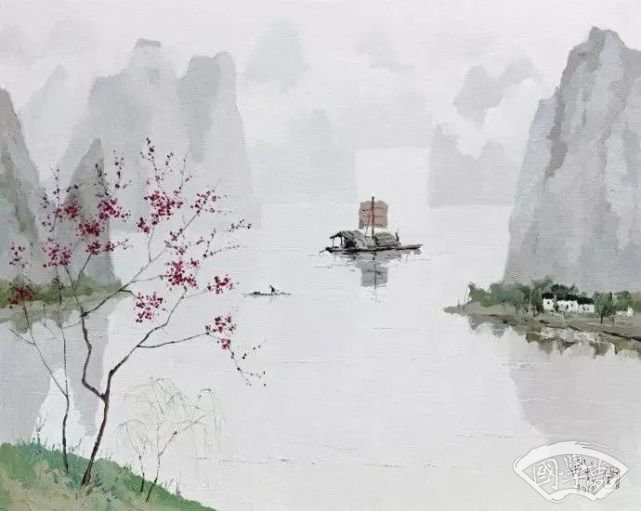

不經一番徹骨寒,怎得梅花撲鼻香。

這句話出自唐朝黃櫱禪師的《上堂開示頌》,意思是:如果不經歷冬天那刺骨嚴寒,梅花怎會有撲鼻的芳香。

是啊,生活何嘗不是如梅花一般,不經歷那刺骨嚴寒,又怎能得到自己想要的生活。

寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來。

人這一生,在這幾件事上吃苦,是“先苦后甜”的征兆,是命運對你的照顧,是后半生幸福的開始。

快來看看,這些“先苦后甜”的苦,你都吃過哪些呢?

01

子女不在身邊的苦

古訓有云:父母在,不遠游。

但現在隨著社會的發展,年輕人要想有所成就,就要外出學習或工作。

人過半百,看著漸漸長大的子女離自己越來越遠,不少父母心中難免會有些失落。

于是一些父母便用私心讓孩子離家近一些,這樣可以避免日常的思念之苦。

但更多的是開明的父母,他們選擇不干擾子女的選擇,讓他們展翅高飛,去更遠的地方學習。

不可否認,將孩子親手送向遠方的父母,可能會在未來很長一段時間內飽嘗思念之苦。

但其實這正是“先苦后甜”的開始,只有經得住離別,耐得住思念,今后的生活才會越來越好。

等度過了這段時間,子女們學成歸來,或事業有成,這難道不是苦盡甘來的體現嗎?

吃過了子女不在身邊的苦,晚年便可享受子孫滿堂的福,如此便是最好的先苦后甜。

02

大器晚成的苦

老子有云:大成若缺,大器晚成。

真正完整的事物,就像有缺陷一樣。真正巨大的器具,終究會在最晚的時候完成。

就像鍛造一把寶劍,所有人都覺得,越先鍛造好的寶劍,就越鋒利。可他們不知道的是,慢慢地打造一把劍,才能讓它展現出真正的鋒芒。

所有大器早成的事物,要么夭折,要么中途而別,反正很少會長久。唯有大器晚成的人與事兒,才能一直存活到最后。

只不過,所有的大器晚成,都需要經受生活的捶打和磨練。這就是我們常說的“千錘萬鑿出深山”。

總的來說,在人生這個旅程中,先苦后甜,少點怨言,多些堅持。或許,希望就在不遠處的未來。

03

修心的苦

渡人先渡己,渡己先渡心。

渡化別人之前,我們要先渡化自己。而渡化自己之前,我們則要渡化自己的內心。內心如何,生活就如何,未來更如何。

一心生,而萬物興,一心滅,而萬物寂。

如果說人這一生是不斷修行的過程,那修行的本質,應該就是修心。

王陽明能夠通過修心,進而達到“知行合一”的境界。曾國藩能夠通過修心,進而達到“出將入相”的地位。

心之力,才是破除茫茫前路的根源。

有些人活得不好,就覺得自己過分倒霉,于是乎怨天尤人,整日煩躁不堪。如此,他們的未來,不就毀了嗎?

所以說,讓修心成為常態,保持良好的心態,那是做人的根本。

郗茜草在《每一次相逢都是幸福》中寫道:

先苦后甜的人倒回去吃苦容易些,先過甜日子的人今后要吃苦可就難了。

如果讓你選擇,你是希望先甜后苦呢?還是先苦后甜呢?請在下方留言~

關鍵詞:古詩詞